1.書生・学生さんたちの明治

2.明治東京、寄席事情

3.女義太夫

1.書生・学生さんたちの明治

女義太夫・娘義太夫に関しては、「参考文献」で挙げた、倉田喜弘・明治大正の民衆娯楽」(1980、岩波新書)、水野悠子・知られざる芸能史 娘義太夫(中公新書、1998)の2著に詳しいのでここで浅学の私があえて取り上げる必要もない。

ただ両者では表向き取り上げられていないいくつかの資料(といえるほどのこともなく、両者もすでにご存知なのだろう)があるので、それを使って、前2著となるべく重複しないように書いたつもりです。意図は、岡本綺堂がこれについて2度も触れているということ、それと、芝居と寄席との関係を、前者をクローズアップするために一度取り上げておきたいということによる。寄席なら落語の方がいいのだが、落語ではちょっと扱えない社会風俗と取締りというテーマ、それに“東京(江戸)センチュリズム”というテーマもここには含まれていて興味深かったからである。

◇未亡人下宿、貸します

夏目漱石の「こころ」は、その作品の中でも今日著名なものである。明治の終焉という事実とともに、実に重いテーマと自殺が予告される長文の手紙は、先生と私の間に横たわる世代へと読み継がれるも、またとても暗い。また、師を慕う私・学生の明治期における実直な師弟関係を思わせる。だが、それも時代が経って、それは同性愛的な関係ではなかったかという学説も展開された。

私に言わせれば次のようである。先生の自死へとつながる、先生と親友Kとのいきさつは、日清戦争以後の明治中期、本郷の未亡人下宿屋ではじまったのであった。帝大の学生であった先生とKは同じ屋根の下に住む下宿人同士であった。その下宿屋は、先の日清戦争で軍人の夫を亡くした未亡人が営んでおり、未亡人には妙齢のお嬢さんがいる。この設定でお分かりのように、お嬢さんと、学生であった先生とKとが恋の鞘当をするという、いわば三角関係物語に過ぎなかった。団○六風には、日活の未亡人下宿シリーズのように、下宿人と未亡人が関係する話にしないといけないが、そこは明治のモラル(?)で、未亡人ではなく娘さんが重要な役割を果たしている。

個人的には、「こころ」が提示するテーマには、誰も言わないが、もう一つの言わば隠れた主題が存在するのではないかと思っている。一般には「先生」のような行動をとらない訳で、その点が「こころ」を謎めいたストーリーにしている一因でもある(謎めかして恐縮ですが、テーマと自説は別の機会に展開しましょう)。

このような素人下宿は当時でもごく普通であったようだ。下宿屋の娘と結婚する「下宿婚」もあったようで、東都遊学の学生と郷里の両親との間に葛藤を生じもしたらしいことは想像に難くない。当時の川柳にも「貸間あり賄附娘附」というのがあるらしい(唐澤富太郎・学生の歴史99頁(1955、創文社)。漱石も明治社会にいわばごくありえる舞台設定にしているわけで、この設定に疑問を感じる者は少ないだろう。

ながながと引いて来たのは、その明治の学生さんのパワーである。蛮カラではない学生さんのパワーの方である。書生や学生が増加したこと、東都遊学の学生が増えたことが、娘義太夫現象を盛衰させ、その後は、新派劇の主要な観客層となったのであった。

◇三四郎も興味を示した人気

「三四郎」の連載は明治41年9月以降であるが、初めの方の名古屋行の汽車中で「日露戦争以後」(18頁)といっている。また、広田先生が三四郎に明治何年生まれかと聞くが、三四郎に「僕は23だ」と答えさせている。佐々木與次郎には自分を「明治15年以後に生まれた所為かもしれないが」と言わせている。また、広田先生は文明論を展開するについて、九段に「偕行社と云ふ新式の煉瓦作りが出来た。」といっている。そこで、三四郎も明治15年以後の生まれとして、+23(たぶん数え歳)だから少なくとも明治37以降となり、また日露戦役後といっているから、「三四郎」は明治38―39年頃の舞台設定と推定できる。この作品は本郷や東大が舞台なので、この時期だと本郷座の「新派劇」の全盛時代で、男女を問わず学生や書生は芝居にも訪れたはずである。

学期は9月11日に始まり、その10日ばかり後の事としているので、9月21日前後の日である。三四郎は講義の合間に、同級生たちが話していた「昇之助」とかいう娘義太夫の話に気を惹かれた。昇之助を知らなかったので、熊本出の同級生に廊下で出会って、何の事かと訊いたら娘義太夫のことだと教えてくれた。

夏目漱石「三四郎 三」

「三四郎は何だか寄席へ行つて昇之助が見度くなつた。」

この日の夕方である。同級の佐々木與次郎と日本橋へ出かけて飯を食い、木原店(きはらだな、日本橋1丁目東新道=旧東急百貨店北側の通にあった)という寄席に入って、小さん、円遊を聞いた。有名な「小さんは天才である。あんな芸術家は滅多に出るものぢやない。」と言わしめた。寄席ファンだった漱石の経験が書かしめたものであろう。

【補 8/27/2001】柳家小さん(3代目)の写真

さてその、天才芸術家と謳われた小さん(3代目)だが、ぜひお顔を拝見したいと思っていて、ネットを見わたしてが見あたらなかった。明治の話なのでと諦めていたところ、偶然に雑誌にあったので、ここに掲げておきます。組写真のようなのでちょっと見難いのですが、容貌はわかりますね。キャプションによると、小さんの「にらみ返し」というシーンのようです。漱石の頃よりだいぶ時代が下がりますけれど。写真の出ところは、『アサヒグラフ』大正12年版。(補・おわり)

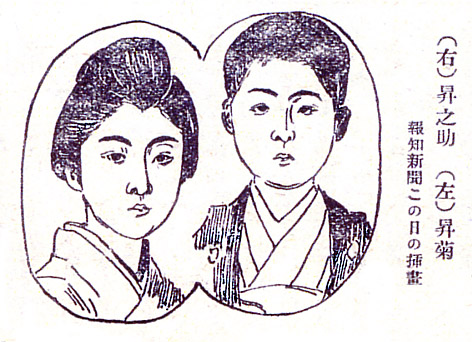

さて、三四郎も興味を示した(実際に寄席に聞きに?、見に?行ったとは書いていない)「昇之助」とは、豊竹昇之助のことであろう。豊竹昇菊と豊竹昇之助は大阪出身の姉妹の義太夫で、日露戦争前の明治34年に上京し、人気者になったようだ。昇之助は妹の方で散切り頭だった。

豊竹昇之助・豊竹昇菊 報知新聞明治34年9月22日より

(昇菊(絵の左)が長女で、この年16歳、昇之助(妹で12歳、絵の右、短髪))

三四郎が見たかったのは、右側の短髪の方である。初代綾之助のように男装であって、語りの方だった。つぎの「2.女義太夫」のところでも触れるように、学習院高等科在学中の志賀直哉も「昇之助」の熱烈なファンであった。

ちなみに、小宮豊隆の解説によると、三四郎の與次郎とは正岡子規がモデルとの由。作者の夏目漱石本人も、娘義太夫に関心を示している。「神田の小川亭と申すにて鶴蝶と申女義太夫を聞き女子にてもかゝる掘り出し物あるやと……」と明治23年1月の正岡子規宛ての書簡で書き送っている。

漱石 wrote:

「当年の正月はあひかわらず雑煮を食ひ寝てくらし候 寄席へは五、六回ほど参り かるたは二返取り候 一日神田の小川亭と申(もうす)にて鶴蝶と申女義太夫を聞き女子にてもかかる掘り出し物あるやと愚兄と共に大感心そこで愚兄余に云ふやう『芸がよいと顔までよく見える』と その当否は君の御批評を願ひます」

子規 responded:

「「女義太夫鶴蝶とかよほど絶伎之由 …(中略)… おまけに絶品とか別品とか申事、 …(中略)… 大兄の御眼鏡なればよもや違ひもあるまじく御熱心のほどは小川亭まで御出張の一事にても奉推察(すいさつたてまつり)候 芸と顔とはconcomitant variation(=並存。注・引用者)をなすや否やとの御下問、…(中略)… 芸がよいから顔がよいのか、顔がよいから芸がよいのか、原因と結果とを御間違へ被成(なされ)ぬやう奉願候」

美と芸の件。で、どうなの?という感じなのだが、漱石自身の判断にお任せしますということなのだろう。

さらに、漱石は40歳のときには「竹本組玉、竹本団洲、都々逸房扇歌などの家をつきとめて帰り候」と書いて、かなりのマニアック振りを見せている。

さて、学生、書生とはおっしゃるが、当時どのくらいの人数がいたとお考えだろうか。

◇東京の学生数 <未完>

主要学校名

明治30年上半期の東京全市の公私官立諸学校生徒の総数は、「3万7千680人あって、一人一ヶ月の学資は平均12円」としている(「学生の腐敗」太陽3巻24号256頁(明治30年12月15日刊)。生徒というのが、どのあたりの生徒や学生を指すのか分からないが、かなりの数といってよいだろう。

◇下宿事情 <未完>

日清戦争前の明治26年頃では、東京市15区の下宿総数は、約2000余で、神田350軒、本郷370軒、芝300軒、麹町150軒、牛込120軒、小石川100軒などであったという。

下宿料としては、3畳一人で3円5,60銭から、3円7,80銭くらい。また、4畳半一人で、4円40銭くらい。6畳2人だと、3円4,50銭、8畳2人だと4円2,30銭くらいだったという。

日露戦争(明治37年)前後では、下宿料はだいたい9−10円。素人下宿で5―6円だったという(唐澤富太郎『学生の歴史』98−99頁(1955.創文社)。)。

明治30年の雑誌『太陽』記事(前記引用)では、「府下3000の下宿屋……」としているが、これは大まかな数であろう。

なお、この頃の学生は、和製の紙巻煙草では満足せず、「パイレート」「ピンヘッド」「カメオ」など贅沢を好んで、これ以外のものを喫っていると「しみッたれ」「けち」と嘲れるという(同記事)。

◇学生と社会・政治 <予定>

2.明治東京、寄席事情

寄席とは、「芸人の講談・落語・浄瑠璃・唄・音曲、その他の演芸を公衆に聴聞せしむる場所」だそうである(「寄席取締規則」明治34年9月警視庁令第58号、『東京風俗志下の巻』85頁による)。ただし、これらのほかに、皿回し、手踊り、手品などもあった。

演芸には、講談、落語もしくは人情話、音曲吹寄、義太夫、浪花節が主なものであった。講談に対して、落語もしくは人情話、音曲吹寄を「色物」と呼んだ。

席亭の軒数からみると、調べたところでは、つぎのようになっている。(出典、『東京府統計書』、新聞・雑誌記事ほか)

| 明治9年 | 227 軒 |

| 明治12年 | 186 |

| 明治16年 | 163 |

| 明治17年 | 184 |

| 明治22年 | 255 |

| 明治23年 | 199 |

| 明治30年 | 140 |

上は、東京府統計書に基づくものだが、『東京風俗志下の巻』86頁は「明治30年の統計によれば、都下定席の数は一百五十三ありて」としていて、若干数字が異なる。

さてそうなると寄席にはどれくらいの人が実際に足を運んだのであろうか。明治30年9月だけ、しかも夜の部だけ客数を見ると、29万4500人という数字を挙げている(時事新報明治30年10月24日による)。昼席もあるところがあるので、これが9万9千927人であったとしている。客としては、職人さんがもっとも多かったようだ。

◇寄席の構造

絵は洗耳筆「寄席(娘義太夫)」『東京風俗志下の巻』94頁

2階席はないものの、電燈が附いている。また、書生さんらしき姿は見えないので、本郷や神田あたりの寄席ではないと思われる。

(下の方の、カラーの両国の新柳亭の絵をご覧いただけるとよいが)屋根には、真打の芸名を記した軒行灯を掲げる。木戸口の横には一座の芸人名や演芸を連ねて記した大行灯を掲げる。木戸口を入ると、札場、下足預り場がある。

内部は、演台、平間の客席、大きいところでは、2階席があった。演台の後ろが楽屋になっている。芝居小屋に見られるような花道、桝席はない。

本郷の若竹亭の写真(明治40年2月頃)

右手が楽屋への通路になっていて、左手には100坪ほどの庭があったという。開演を待つ学生さんはそのあたりで本を読みながら待っていたのだという。

女義太夫で賑わい、メッカの一つだった若竹亭の構造を簡単に書いておくと……。高座が間口3間、奥行きが9尺、後ろに杉戸6枚、高座の高さは床から約5尺ほどもある。

客席は6間4方、一階の畳席は縦に三筋のワタリ板があって、これが通路になっていた。ここには2階席もあった。定員は800名だが、詰めると1000人が入ったという。

灯りは、初めはランプ、のちに電燈を用いるようになった。

◇寄席へ行く費用

寄席と芝居にかかる費用を計算すると、大体つぎのようである。

寄席=木戸銭 + 下足料(5厘) + 座布団代

*山本笑月が「5厘」といっているのは、この人たちである。

歌舞伎=入場料 + 食事代 + 出方への花代 + (車代)

『東京案内』(明治18年)によると、大劇場で8−17銭、中劇場で7銭、小芝居5銭であったのに対して寄席は3銭から3銭5厘だったという。また、『東京風俗志下の巻』86頁は明治30年の頃の木戸銭は概ね8銭から12銭だったとしている。

さらに、岡本綺堂は、「日露戦争頃における一夕の寄席の入費は、木戸銭と蒲団と煙草盆をあわせて、一人十四、五銭となった。」(「明治時代の寄席」)と書いている。

芝居との比較をしてみると、第1に、入場料・弁当代などにかかる。第2に、寄席は一晩3ー4時間程度で終了するのに、芝居はおよそ一日がかりである。庶民ではそう簡単に1日の休みをとる事は出来なかったと思われる。第3に、寄席へは歩いていける距離にいくつか存在していたのに、芝居小屋・劇場へ出かけるには乗り物を使うか、時間をかけて歩くよりほかなかった。

坪内逍遥の小説『一読三歎 当世書生気質』(明治18年6月より刊行)の時代設定は、逍遥自身が書生・学生だった頃の明治14、5年頃のようだが、書生たちは、牛店(ぎうや)で食事と一杯やり、その後、神田の寄席「白梅」へ繰り出している。講談で有名なところだったようだが、このときは燕枝(柳亭・2代目)、柳枝(春風亭・三代目)を聴いている。逍遥本人も寄席好きだったようで、学生の頃はだいぶ通ったようだ。

高浜虚子の自伝的小説「俳諧師」(国民新聞連載)には、娘義太夫の小土佐がモデルでもあるというが登場する。ご丁寧に、娘義太夫の展開をどうするかが問題だと漱石は忠告している。それはともかくとして、主人公は、つぎのようにして「寄席へ出かけることを決定」する。

「中入り」の声がかかると、つぎのような光景が見えることになる。

茶売「お茶は宜しうございますか。」

菓子売「菓子はよしかア。」

……

須「オイ、其方(そっち)にある、餡の這入つちよるのを呉れイ。幾何(なんぼ)ぢや。」

―坪内逍遥『一読三歎 当世書生気質』より

夜10時半と知り、門限の刻となり、慌てて寄席を途中で飛び出すが、このあと、書生さんたちは、淡路町から小川町の横町で白首連に取り囲まれて往生する。

◇寄席へ行く階層

なぜ寄席が数多く存在しており、また繁盛したのか、寄席へ出かけるのは誰だったのか?岡本綺堂はつぎのように書いている。

「 今日と違って、娯楽機関の少ない江戸以来の東京人は芝居と寄席を普通の保養場所と心得ていた。殊に交通機関は発達せず、電車もバスも円タクもなく、わずかに下町の大通りに鉄道馬車が開通しているにすぎない時代にあっては、日が暮れてから滅多に銀座や浅草まで出かけるわけにはいかない。まずは近所の夜見世か縁日ぐらいを散歩するに留まっていた。その人々にとっては、寄席が唯一の保養場所であった。

自宅にいても退屈、さりとて近所の家々を毎晩訪問するのも気の毒、ことに雨でも降る晩には夜見世のそぞろ歩きも出来ない。こんな晩には寄席へでも行くのほかはない。寄席は劇場と違って市内各区に幾軒も散在していて、めいめいの自宅から余り遠くないから、往復も便利である。木戸銭もやすい。それで一夜を楽しんで来られるのであるから、みんな寄席へ出かけて行く。…… それであるから、近所の寄席へ行くと、かならず近所の知人に出逢うのであった」

(岡本綺堂「明治時代の寄席」『風俗 明治東京物語』所収)

漱石も、前述のように、若い学生の頃、明治23年1月には神田の小川亭も含めて5−6度も出かけたと書簡で書いている。女義太夫を聞きにではないにしろ、身近なものであったことが分かる。

◇寄席のランク付

山本笑月によれば、女義太夫に関しては

「第一が茅場町の宮松、ここで看板を上げれば一流の真打という相場がきまる。つづいて神田の小川亭、鍋町の鶴仙、花川戸の東橋亭、両国の新柳亭、芝の琴平亭など」が一流の寄席といっている。

徳田秋声は若竹(亭)の盛衰が、済生学舎の存廃にあったのは勿論で、済生学舎がつぶれてからは、あの寄席も昔のやうには賑はなかった、といっている。済生学舎は、湯島にあった医学の専門学校で、明治36(1903)年、専門学校令の公布により大学への昇格を申請したものの許可されなかったため閉校された。こちらも参照。

3.明治の娘義太夫

義太夫とは

初代竹本義太夫(筑後掾、ちくごのじょう、1651〜1714)によって創始された浄瑠璃の流派である。太棹(ふとざお)の三味線を伴奏に太夫が語るという形式をとる。通常は太夫と三味線各1人で演奏される。義太夫は、元来、人形浄瑠璃で上演されるが、人形操りのない素浄瑠璃、人形操りも三味線の伴奏もない素語りでも上演される。歌舞伎の音楽として使用される場合には、竹本もしくはチョボという。

娘義太夫の登場

やまと新聞や東京朝日新聞社の記者・文芸部長・社会部長だった山本笑月(浅草花やしきの創設者山本金蔵の長男で、長谷川如是閑、大野静方らの実兄)によると明治女義(女義太夫)を2期に分けている。

「明治十五、六年から二十三、四年頃の女義界は、東玉、京枝を大将として、(後の素行)、清花、小政、小住、小伝、花友などに綾之助、これが第一期。つづいて、小土佐、小清、錦、越小、住之助、鶴蝶、熊梅などに三福、綾之助を持ち越して、これが第二期の花形。その後は大小の真打ぞろぞろ輩出。」(明治世相百話109頁(1983、中公文庫))

明治の女義太夫は、1883年(明治16年。但し、1882年とする説あり)、竹本京枝(きょうし)が名古屋から一門を引き連れて上京して始まった。つぎに1885(明治18)年に、竹本東玉(とうぎよく)が本場の大阪から、小政、東代玉(とよぎょく)、東吉(とうきち)らを引き連れて、東上して競いあった。

さらに、東玉、京枝は上京がいずれも30歳代だったようだが、やがて1887(明治20)年、大阪からスーパースターが登場する。男装の美少女で美声、初代竹本綾之助(あやのすけ、当時16歳)であり、出演する寄席はいつも大入り満員で人気は抜群であったという。

山本のいう第1期の頃、小住を本郷・若竹亭に家族で聴きに行ったのは、樋口一葉である。貧困の中での寄席へのお出かけである。家族で好きだった。日記には、「あやの助」「小清」の名も挙がっている。

竹本小土佐(たけもとことさ、1872‐1977(明治5‐昭和52)は、名古屋の生れで初め竹本語遊斎や竹本照吉に学んだ。11歳で5世竹本土佐太夫に入門、師とともに大阪へ出て好評を博した。1887(明治20。なお明治19年とする説有り)年から東京の寄席に出演した。舞台は比較的静かだったため、晩年に脚光を浴び、語り物は「先代萩(せんだいはぎ)」などの艶物が得意だったという。高浜虚子の自伝的小説「俳諧師」に「小光」として登場するのはこの人がモデルとされている。

豊竹呂昇(とよたけろしょう、1874‐1930(明治7‐昭和5)も、名古屋生れで、5世竹本土佐太夫につく。叔父の経営になる七福座で、16歳のとき仲路の名でデビューした。名古屋を来訪した初世豊竹呂太夫に入門して大阪へ移る。播重(はりじゆう)席へ出勤し、大阪における女義太夫の全盛期をつくる。1896年に播重を出て、曾根崎橋の万亭を定席にした。呂昇は、やや後発組で、1899(明治32)年9月に東京・茅場町の宮松亭へ出勤した。この年で26歳としている(報知新聞明治32年7月7日)。1908年以降、有楽座の名人会では圧倒的な人気を博し、女義太夫界の頂点に立った。1924年に引退、30年6月7日没。つやのある美声が有名で、「酒屋」「鳴門」「先代萩」「朝顔」などが得意の語り物であり、今日でもレコードが残っているようだ。志賀直哉の小説「暗夜行路」にも登場する(下記)。

娘義太夫の人口

明治8・1875年 285(人) 内 女性149(人)、 約52%(女性比率)

明治18・1885年 1058 内 女性435、 約41%

明治20年・1887年 996 内 女性425、 約43%

(倉田喜弘・明治大正の庶民娯楽160頁(1980、岩波新書)による)

明治20年の数値が、女義太夫が本格的に隆盛になる直前頃のデーターということになろう。倉田・上掲書とは異なるデーターもある。「東京府下の芸人調査」というもので、その内、義太夫では、「男724人、女517人」としている(東京日日新聞明治20年5月15日は「今度その筋にて取調られし」としているので、出どころは警視庁か東京府あたりの調査のようである)。この数字では、総数1241人で、女性は約42%である。

また、「三四郎」(岩波書店)の注解(古川久編)によると、明治32年2月現在で、義太夫節営業鑑札を持つのは1000余名で、うち700余名が女子であるとしている。漱石全集7巻(1956年、岩波書店)257頁。 このように、明治20年以降数が増え、また女義太夫の数が多かったといってよいだろう。

娘義太夫の情報源

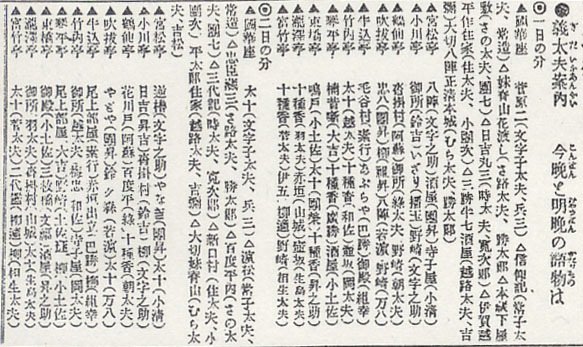

下の図は、東京朝日新聞の「今晩の語り物」欄

明治38年のものだが、小土佐の名前も見える。ドースル連も一般の人も、毎朝のこのような新聞記事によって誰が何処で公演するかを把握したようだ。

女義太夫のパフォーマンス

右絵は、松谷・画「高座の花 女義太夫 竹本京子並ニ京枝」風俗画報185号(明治32年3月10日号)。左の語りが京子、右が東京に女義太夫を流行らせた、三弦の京枝。「竹本京子といへり。とし十六。ふくよかなる頬は、開かむとする花の匂こぼるゝが如く、目許(まみ)、口つき、はた愛嬌づきてげに華やかなる形なり。一度(ひとたび)秋波をよすれば、あまたの男子の心動かぬはまれなりとかや。」綾之助以来の人気を集めているというのは、伝々子「口絵の美人竹本京子」前掲書23頁。(大きな画像・約330KB)

衣装

肩衣

黒襦子や紫のもので、京枝の頃からともいう(山本笑月・下記)。岡本綺堂は萌黄の肩衣に黒の紋付といっている。

花簪

クライマックスで落ちるようになっているのもあったようだ。学生さんは拾い合う。

表情

高座で簾(みす)が上がると、客席を見渡してにっこりする。聴衆はこれでまず悩殺されたらしい。

ついで、「若い女が白粉ベタベタの厚化粧極彩色で、緑なす大島田に紅い花簪、萌黄の肩衣に黒の紋付で見台の前にかしこまり……」(岡本綺堂「東京風俗十題 寄席」風俗 明治東京物語55頁)と描写している。

語り

見台で伸び上がったり、声を弄び節を崩したりしたこともあった

「え、え、ま、あ、な、に、ご、と、ぞ、い、な……あ……」(絵本太閤記十段目 尼崎の段)という具合。

語りながら感興に乗ってくるとずらりと髪が崩れて、簪が客席に落ちる。簪落しと呼ばれる、クライマックス的美技。

演目

陣屋、岡崎、寺子屋、鰻谷、酒屋など

収入

義太夫のそれぞれによりけりだろうが、真打で月収80円くらいだったという(万朝報、水野・後掲書43頁。)。経費として、税金、車代、三味線などの経費が差し引かれねばならない。

3.ドウスル連 学生・書生の追っかけ連

竹本京子の頃にはドウスル連は、はじまったらしい。

綾之助のプロマイドが売れに売れた。

明治24年3月21日付の国民新聞は、綾之助の写真が驚くほど売れたことを報じている。「新たに淡路町の江本にて発売せり。両三日間数百枚を売り尽す。買うものの誰、多くはこれ書生。」と。神田は書生・学生さんの町でした。

「今頃は半七さん……」とどす声を振り立て、客席の方に秋波を送ると、

「どーする」「どーする」の大合唱となる。

学生たちが、ひいきの女義太夫目当てに寄席に通い、サワリの部分で、下足札で煙草盆を叩きながら「どうする、どうする」という掛け声をかけることが流行した。山本笑月(下記)によると、手拍子もあって、これが金属のような音を立てて驚いている。

見たわけではないが、具体的にはつぎのようなふうであったようだ。

| けふはいずくの寄席か? 今宵はいずこの寄席へ?ちょっと、その前におさらい。読んでいるのが倭文範(やまとぶんぱん)という本。洋書を枕に、ランプに「半七さん」とあるのがユニークだが、一面を突いている。つぎの一文はからかい気味で、ちょっとオシャレ! 「▲堕落の糸口……それは又素的(すてき)な別嬪が高座に顕(あら)はれての、三味(いと)に合奏(あわせ)ての節は解せねど、彼女(シー)も頗ぶる美人(ビウチー)と、煙に捲かれて紙巻煙草(シガレツト)の吸殻膝の上に墜落(お)ちて焦げるのにも気がつかず。峰(みね)戀(こ)ひ渡る小男鹿(さをしか)の、二度行き三度通ひ、人は知らじな束の間に洋燈(らんぷ)の蓋(ふた)に『今頃は半七様、どこにどうして…………わしや此やうに思ふて居る。』」―桔梗之助「当今の女義太夫(四)」『風俗画報』198号24頁(明治32年10月10日)。 |

| 元祖追っかけ! 前記風俗画報198号より 寄席から寄席へと人車で移動する贔屓の女義を追いかける、車を後押しする。今も昔も……老いも若きも……男も女も……カワンナイ。対象はもっと広がったか、スポーツ選手も。 |

娘義太夫の尻を追回す書生

読売新聞明治25年5月26日付は、「娘義太夫の尻を追回す書生」と題した記事を掲げた。鹿児島県人の某書生は日ごろ真面目だったが、友人に誘われて小川町の寄席に出かけたのが病み付きで、そこで「矯喉美形の綾之助に深く迷ひし」に、雨風も厭わず連日追っかけて、綾之助とも懇意となり、その自宅にも遊びに出かけるようになったという。これまですでに50円も投じたという。親の嘆きいかばかりかという。

この時点では、新聞は綾之助に同情的で、「綾之助の罪にあらず。 近頃放蕩書生等が女義太夫に惑溺するもの多く為に貴重なる勉強時間を徒費するは嘆ずべきことなり」として、学生・書生に批判的である。ただ、この記事にはドースル連という言葉は出ていない。

トピックス:

◇チャリ語りで巡査、中止を命ず

義太夫といえば悲しい物語とういうのが相場である。それを強いて可笑しがらせようとするのをチャリ語りというようだが、5月31日の本所石原町の寄席で、竹本うつぎ太夫が得意の「膝栗毛」を語っているとき、手拭で拵えた島田髷を頭上に載せて珍妙不思議な身振りをして滑稽を尽くしていたのを、居あわせた巡査が、風俗を乱すものとして中止を命ぜられた。読売新聞明治16年6月3日。巡査も大変ですね。内容を知っていなくてはならないから。

◇京都のある女義を見初めた車夫が、落籍せて妾宅に住まわせたが、故郷の父が病気とてその見舞いに帰りたいというので10円を用立てたが、ある日妾宅はもぬけの殻で、女義はもとの席亭に帰っていたという、ふられ話がある(新愛知新聞明治25年1月20日)。

◇本場大坂のファンの熱狂振りを伝えているのがある。「白花連、旭連、此花連、浪速連などと唱えて、三、四百人ずつ団結をなし、何席の浚い何亭の催しと押し歩行(ある)く」読売新聞明治19年1月22日。ちょっとどーする連のはしりのようなものでしょうか。

◇明治27年3月28日付の都新聞には、竹本綾之助、小土佐が一流であるとの記事がある。

綾之助については、「音は誠に美にしてかつ節廻しもなかなか宜しきようなり」と云い、小土佐については「語り口上品にしてしかも落ち付きあり。」と誉めている。

◇ときに、若いみそらでもあるし、人気商売でもあるので、小土佐が父親といさかいし、寄席の舞台に上がらず、家出した旨を書いた記事もある(明治29年3月6日都新聞)。

◇他方、綾之助も、人気が落ちてきたとて挽回すべく、一時帰阪する計画があることを報じたものもある(明治29年4月14日都新聞)。

◇3歳の娘義太夫の登場という記事もある(報知新聞明治34年9月16日)。

◇竹本新吉と両国・新柳亭

竹本新吉は、山本笑月(下記)によると、後発の明治34、5年頃の女義太夫である。しかも、柳橋の芸妓上がりで、14歳のときに新造の糸で新柳亭にデビューしたようだ。絵では髪が短いようだが、短髪にしていてまだ伸びていないためだという。素性よき芸風、容姿も優れるというのは、無松庵氏「口絵の女義太夫竹本新吉」風俗画報192号23頁(明治32年7月10日。絵は同号の口絵・カラー版による)。土地柄山の手と違い、親子連れ、男女があり、書生風のも見えるが少ないようだ。寄席の受付も見える。

竹本新吉は、山本笑月(下記)によると、後発の明治34、5年頃の女義太夫である。しかも、柳橋の芸妓上がりで、14歳のときに新造の糸で新柳亭にデビューしたようだ。絵では髪が短いようだが、短髪にしていてまだ伸びていないためだという。素性よき芸風、容姿も優れるというのは、無松庵氏「口絵の女義太夫竹本新吉」風俗画報192号23頁(明治32年7月10日。絵は同号の口絵・カラー版による)。土地柄山の手と違い、親子連れ、男女があり、書生風のも見えるが少ないようだ。寄席の受付も見える。◇豊竹呂昇の美声は有名だが、本郷の若竹亭で語った後、席主に如何でしたと訊ねたら、「よく出来たが景清(「日向島」)がチト若すぎる」と答えたという。呂昇が金を貸してくれと頼むと、席主が何に使うんだと聞かれたので「神田の店で見た羽子板が欲しくてたまらないので、あれを買って大阪へ帰りたい」と答えた。席主は「羽子板が欲しいようでは景清が若いはずだ」といって笑ったという(『呂昇』という本にあるらしいが、本郷区史1138頁より)。徳田秋声もこの若竹亭で呂昇の「日向島」「堀川」を聞いたのだが、「あの美音だけは天下一品である」と書いている。彼がドースル連だったかはわからない。

夜は学校もないから、下宿や寮でお勉強ということになるはずである。また、他にレクレーションをすることもない。さらに、社会的モラル上も個人のモラル上も男女交際もままならぬ。となれば、勢い、友人とチャットするか、酒を飲むか、寄席に通うしかなかったのだろう。

◇再び、豊竹呂昇

『暗夜行路』の主人公の時任謙作は、四国の金毘羅宮へ出かけようと船に乗るが、船員が退屈しのぎにと船客に蓄音機とレコードを貸してくれた。客の誰も使おうとしないので、謙作は義太夫のレコードを3、4枚掛けた。

『暗夜行路』の主人公の時任謙作は、四国の金毘羅宮へ出かけようと船に乗るが、船員が退屈しのぎにと船客に蓄音機とレコードを貸してくれた。客の誰も使おうとしないので、謙作は義太夫のレコードを3、4枚掛けた。「呂昇(ろしょう)の艶(つや)は別ぢやなう」二人で寝ながら株の話をしてゐた一人がこんな事をいつた。

―志賀直哉『暗夜行路』前編第二 四(志賀直哉全集第5巻178頁、1971、岩波書店)

すでに呂昇の語りがレコード化され、また呂昇の声は地方でも十分知られていることを示している。

話はそれるが、船員が蓄音機とレコードを貸すときに、「どうぞ、御自由に御散財下さりませ」(同書178頁)と言っているのが気にかかる。有料で貸し出したというわけでもなさそうなのだが。ちょっと用法が未解決のまま残ります。

上の写真は雑誌「現代」(大日本雄弁会)大正10年7月号503頁の記事より。映りが悪いのはご容赦、端正な顔立ちのようだ

風俗壊乱

明治という時代を扱っているつもりなのだが、まだぜんぜんつかみ切れないでいる。ある面に目を向けて視点を変えると、よく「風俗壊乱」という言葉が、雑誌記事でも新聞紙でも出てくる。この風俗壊乱に目を向けた方が明治の社会をより浮き彫りにするかもしれない。

女義太夫は、その実力よりも美貌の点に於いて人気があったという面もあったようだ。これは各方面から書かれている。山本笑月、岡本綺堂もその趣旨の事を述べている。また、「声曲を聴くよりは他の意味を懐いて、しげしげと通ふ客少なからず。かの……ドースル連は畢竟これ等の徒多かり。……容貌の美しきものあれば、忽ち衆評に上りて繁昌すれば、席亭の方にも……顔付きのよきを選び据えて、人気を寄せんとす。」(『東京風俗志下の巻』95-96頁)

どうもドースル連の書生の関心と席亭の営業利益が一致したようだ。明治の草分け的アイドルだったのですな。

娘義太夫の人気にからむ風俗壊乱とは、学生・書生がこれにのぼせ上がってヒートしたために生じた。彼らの本業である勉強・勉学がおろそかになり、義太夫という余計なものに時間と金を費やして、あたら将来ある身を棒に振ろうとしている(ひいては国家的の損失)、郷里の親を泣かせているという、老婆心からである。

時期的にやや早いが、元来批判・からかい・揶揄精神あふれる『団々珍聞』の、明治28年9月21日号5頁の記事には、娘(ろう)を狼(ろう)に掛け、娘義太夫を狼義太夫だとからかうものが現れた。「……昔から狼は人を喰ひ、今の娘義太夫はやたらに客を喰からサ」(古河仙骨)とある。

『万朝報』は、女義太夫とは別だが、当時の著名人の蓄妾調べをして、紙上連載記事で有名人の告発した新聞社である。その新聞が、「風俗壊乱営業の娘義太夫 その内幕」という連載記事を出した。女義側を攻撃するのはいささかお門違いというものだろう。やや熱が走った感がある。

石井研堂も「堕落学生が、女義太夫の寄席に入ることは……」として、ドースル連の学生が堕落していることに疑いもない(同・明治事物起源下巻第14編遊楽部「娘義太夫」)。

民権運動家の馬場辰猪の実弟で、樋口一葉とも文学上の親交があった馬場孤蝶は、同じ世代として堂摺連にやや同情的である。「しかし、そんな者ども(=「何うする連」を指す)でも、まだ人間が馬鹿正直なところの失せない時分のことであつたので、馬鹿げたところに、一種の愛嬌はあつたのであらうと想像せられる。」(『明治の東京』187頁)

女性の進出

娘義太夫は、女性の職業的な社会進出でもあった。歓迎と反発・ハラスメントがあったことは今日の例でもあきらかだろう。

女義太夫の場合、芸よりも美形であるかどうかが問題だったという。漱石先生もこの点では悩んでいられる。女義太夫のなかには、男性よりも優れているものがあったというのも事実のようだ。アイドルとしての面からは、顔の美形も重要な要素であった。ミーハー的に云うと、僕は小土佐ファンになっただろうと思う(小土佐嬢の絵・写真がここにはなくてすみませんが)。「どうする、どうする K、O、T、O、S、A。こ!、と!、さ!」

どうも芸人であることに関する差別や蔑視観もあったようだ。ましてや女芸人となると、岡本綺堂も指摘しているように、明治以前から地位も低かったのも事実のようだ。

明治期の娘義太夫ブームは、むしろその地位を押し上げたともいえる。

衰微の因

さしもの女義太夫ブームも大正期になると下火になった。岡本綺堂は、交通機関の発達と寄席の競争相手の出現のためであると見ている。

「今日の寄席がとかく不振の状態にあるのは、その内容いかんよりも、映画その他の娯楽機関が増加したのと、交通機関が発達したためであると思う。実際、明治時代の一夜を楽しむには、近所の寄席へでも行くのほかはなかったのである。」((岡本綺堂「明治時代の寄席」『風俗 明治東京物語』所収))

なかでも新派劇や浪花節、ラジオ・ドラマが登場しておされ気味となり、1923年(大正12)の関東大震災後急速に衰微したようだ。

学生に関して云えば、明治24年頃から書生芝居が東京にもお目見えし、明治36年頃には、学生のお膝元である本郷の本郷座、また州崎の真砂座での新派劇が若い学生の心を掴み隆盛となっていくのである。そして、その背景には、義太夫節を教養として持つ者や若い人たちの減少があるのではないかと思われる。西洋化がもてはやされ、文化とまでなっている時代にあって、義太夫はとてもクラシックである。なのになぜ受けたのかという疑問が湧く。方や、芝居は、歌舞伎でもうまくはいかなかったが演劇改良が叫ばれたり、試みられたし、新派劇では現代ものが上演されて、時代に適応しようとしたのである。

石井研堂の見解は、「其の後悪少の好尚は女学生・女事務員・活動女優に移り、珈琲店の女給(給仕女)に至りて盛を極めたり。」(同・明治事物起源下巻第14編遊楽部「娘義太夫」)というのである。

◇東西 江戸センチュリズム

斎藤緑雨は慶応3年伊勢神戸の生まれで、藩医だった父とともに明治9年に上京した。『あられ酒(八)』(明治23年8月ー明治31年12月)にはつぎの一節が書き込まれている。

「……各処の宴会に必ずこれを聴くは、やはり汽車が持来たる流行なり、江戸敗北の一兆候なり。」

彼は、義太夫文化が大阪からやってきて東京を席捲したことを言っている。

また、国民新聞明治25年1月17日付「流行シ大繁昌」の記事で、

「清元、常磐津等は火の消えたるがごとくなり行きて、弟子も減少し、昨今は遊芸と云へば義太夫に限るがごとし」といっている。

大阪で盛んだった芸が東京でも評判となって、既存の語り物を凌駕し、押し遣ったのであった。哀しい話が多い(と思われる。推測です)、義太夫節のどこが受けたのかは誰かの検討に待つよりほかないが、どこで盛んな芸でも受け入れるということが可能となり、江戸・東京で盛んだったもの(芸)が地方へ広がってゆくという形ではなく、地方の芸が上京したのは、比較的新しい現象といえよう。緑雨の「江戸敗北」とはこのあたりを語っているのではないか。人口流入による新東京人の形成といったことにも示されるように、江戸から東京へ、しかも誰もが入れる標準化された東京へ姿を変えていこうとしているのである。江戸が世界の、文明開化の中心とする、江戸センチュリズムにその文化・演芸の面で傷がついたとも言えるかもしれない。

5.当時を語る文献

つぎの二つを読めば、大丈夫?!ここにあります。

・岡本綺堂「明治時代の寄席」 女義太夫の盛衰と寄席事情に詳しい

・山本笑月「娘義太夫」『明治世相百話』 女義太夫の内容的な動きと周辺事情に詳しい

6.参考文献

・倉田喜弘・明治大正の民衆娯楽」(1980、岩波新書)

・水野悠子・知らぜざる芸能史 娘義太夫(1998、中公新書)

・森銑三・明治東京逸聞史1・2巻(東洋文庫)

・風俗画報