| 1. | 半七が食した鰻(屋)は何回(どこ)か (5/14/2004) |

| 2. | 「赤坂のお宅」とはどこか |

1.「赤坂のお宅」とはどこか

半七老人の赤坂の隠居宅の在りかについて、比較的詳しい記述があるのは、半七捕物帳の作品のうちでも、初期に書かれた『勘平の死』である。その冒頭部分を引用すると−−−

「 歴史小説の老大家T先生を赤坂のお宅に訪問して、江戸のむかしのお話をいろいろ伺ったので、わたしは又かの半七老人にも逢いたくなった。T先生のお宅を出たのは午後三時頃で、赤坂の大通りでは仕事師が家々のまえに門松《かどまつ》を立てていた。砂糖屋の店さきには七、八人の男や女が、狭そうに押し合っていた。年末大売出しの紙ビラや立看板や、紅い提灯やむらさきの旗や、濁《にご》った楽隊の音や、甲《かん》走った蓄音機のひびきや、それらの色彩と音楽とが一つに溶け合って、師走《しわす》の都の巷《ちまた》にあわただしい気分を作っていた。

「もう数《かぞ》え日《び》だ」

こう思うと、わたしのような閑人《ひまじん》が方々のお邪魔をして歩いているのは、あまり心ない仕業《しわざ》であることを考えなければならなかった。私も、もうまっすぐに自分の家《うち》へ帰ろうと思い直した。そうして、電車の停留場の方へぶらぶら歩いてゆくと、往来なかでちょうど半七老人に出逢った。」

つぎの4つのポイントがヒントを与えているのではないかと思う。

(1)「歴史小説の老大家T先生を赤坂のお宅に訪問」

(2)「赤坂の大通り」

(3)「年末大売出し……師走の都の巷」

(4)「電車の停留場の方へぶらぶら歩いてゆく」

■今井金吾氏の「赤坂新町3丁目」説

半七の赤坂の隠居宅の所在をめぐっては、今井金吾氏の詳細かつ丹念な検討がある(今井金吾『「半七捕物帳」江戸めぐり−半七は実在した』筑摩書房、1999.3)。

今井金吾氏によると、半七老人の「赤坂の隠居宅」は、赤坂新町3丁目あたりだろうとされている。

上記のポイントについて、今井氏はつぎの解釈を与えておられる。

(1)「歴史小説の老大家T先生を赤坂のお宅」

「T先生」というのは、塚原渋柿園のことであるとされる。また、その居宅は、旧・麹町8丁目、つまり現・麹町5丁目、弁慶橋から清水谷公園側を通る通りと清水谷坂?紀尾井坂と接する三叉路の高台にあった洋館のことであった。現在では31森ビルあたりであろう。

(2)「赤坂の大通り」

今井氏は、「赤坂の大通り」とは、その広さからして、現在の青山通り(赤坂見附から青山四丁目に通じる)を指すとしておられる。

今井氏のイメージに依って青年記者の訪問ルートをスィミレーションすると、T先生宅のある紀尾井坂から、清水谷公園前を通り、弁慶橋を渡り、広い赤坂見附に出て来たということになる。いわば南下説である。なお、外堀通りの案も考えられるが、この通りは、現在よりもはるかに狭かったと考証しておられ、こちらの方の通りではないとされている。

(3)「師走《しわす》の都の巷……」 これについては、今井氏は具体的にどのあたりとは言っておられないが、「赤坂の通り」を青山通りとすることからすると、それに面した町家あたりの風景ということになろうか。

(4)「私も、もうまっすぐに自分の家《うち》へ帰ろうと思い直した。そうして、電車の停留場の方へぶらぶら歩いてゆくと、往来なかでちょうど半七老人に出逢った。」

(5)訪問日時「もう数え日だ」

今井氏は、『勘平の死』の冒頭に出てくる、記者の訪問日時を、明治36年12月28日としておられる。 岡本綺堂は、半七老人は、明治37年の秋に死去したと書いている(『半七紹介状』)ので、少なくともそれ以前となる。今井氏の調べによると、明治36年12月当時の電車路線(まだ都電ではない)では、赤坂見附や青山通りを通るものは存在していないようた。では赤坂に比較的近い路線は、<日比谷、三宅坂、半蔵門、四谷、新宿>しか存在しないといわれる(163頁)。<赤坂見附−青山4丁目>を通る路線は、明治37年9月6日に開通するのである(今井・前掲書162頁)。したがって、『勘平の死』の冒頭の訪問は、明治36年12月28日だったとされるのである。

■私の疑問

しかし、つぎの疑問が生じたのですこし吟味してみることにした。もちろん、今井金吾氏のご研究や考証は精緻であり、これを批判するというたぐいのものではないことを、あらかじめお断りしておきます。こういう解釈や推理も成り立つのではないかという、一種の遊びです。

私の疑問はつぎの4つのものです。

(1)赤坂のT先生宅の所在

T先生を塚原渋柿園にすることには賛成である。塚原渋柿園は、東京日々新聞に勤務していたし、岡本綺堂の先生でもある。自宅を来訪したことも記録されている。が、やはり「T先生の赤坂のお宅」を「紀尾井町(正確には、現・麹町5丁目)の洋館」とすることには、地名上の違和感を覚える。

塚原渋柿園は、この紀尾井町の洋館から、「赤坂仲之町3番地」に引っ越した。私は確認できなかったが、今井氏によると、それは明治42・3年頃であるらしい(今井・前掲書168頁)。

しかし、「赤坂のお宅」については、つぎの3つの解釈の余地ある。

(a)紀尾井坂あたりまでを「赤坂」と呼ぶということを受け入れる、あるいは当時はそのようにも呼んでいたという慣例などが存在すれば別であろう。

(b)作者岡本綺堂は渋柿園の住所の記述を誤ったことになる。現に、今井金吾氏は、「綺堂が『T先生を赤坂のお宅に訪問して』と述べているのは、何か思い違いをしたのであろう」(今井・前掲書168頁)と結論されている。

(c)「(T先生の)赤坂のお宅」とは、引越後の「赤坂仲之町3番地」を指す。むろん、これは、半七老人の生存時期と矛盾するが、作者のフィクションが入っていると見ることもできる。それは「思い違い」ではなく、作者はあえてそうしたのでのではなかろうか。

(2)赤坂の大通り

今井説のように、当時の地図からみても一番広い通りであるので、現・青山通りとすることに魅力はある。しかし、後に述べる理由から、T先生の居宅を「赤坂仲之町3番地」と見る私の立場からは「一ツ木通り」ではないかと思う。

(3)歳末の喧噪をどこで見たか

赤坂見附に近いところで、かつ青山通りに面した赤坂田町1丁目か赤坂新町1丁目あたりで、歳末の喧噪を見聞きするというのが、今井説の見方である。しかし、T先生のお宅を出てきた関係からすると、赤坂新町1丁目か同2丁目あたりではないかと考える。

(4)停留場とはどこか

今井説では、当時すでに開通していた電車路線を考慮して、<日比谷−三宅坂−半蔵門−四谷−新宿>線の、「三宅坂」停留場の方へ歩いているとしている。一と駅を乗って、半蔵門で下車するということになるのだろうか。むろん、この推測も成り立たないわけではない。

しかし、「自分の家《うち》へ帰ろうと思い直した。そうして、電車の停留場の方へぶらぶら歩いてゆくと……」という文章からは、比較的電停が近いことを暗示していないだろうか。むろん、明治36年12月の時点では、赤坂見附に停留場は存在しないのである。

青年記者の自宅は、半蔵門近くにあるので、電車路線が存在しなければ、元と来た道を引き返して麹町5丁目の停留場あたりに向かうのではなかろうか。

(5)赤坂新町3丁目13番地の勝海舟旧宅

ご存じのように、勝海舟は、岡本綺堂の嫌いな人物の一人である。どの程度に嫌っていたかは知らないが、その嫌っている人物の旧宅をわざわざ半七老人の隠居宅とは作者もしなかったであろうと考えられる。今井説の「新町3丁目」は地理的に、また、旧幕士が住んでいた地域で閑静だったとは思われるが、感情的な点で考えにくいのである。

(6)『半七紹介状』をどう読むか

これらの矛盾(私が勝手にそう思いこんでいるにすぎないのかも!)を解決するためには、『半七紹介状』に帰る(全文はここ(大久保友博さんのHP)です)他はないのではなかろうか。これは、作者岡本綺堂が、半七について語ったものである。この中で、綺堂は、浅草の岡田で出会った「半七らしい人」を「老人」とだけ呼んでいる。実際、半七らしいのだが、半七であるとは断定していない。「老人」もまた、いろんな手柄話を半七から聞いたように、記者である綺堂に語っただけであると断っている。

『半七紹介状』で明らかになった事実を取り上げると、

1.『半七紹介状』では、半七と会って話を聞いていたのが「若い新聞記者」である「わたし」つまり、作者である岡本綺堂自身であると、あっさりと白状されている。

「その記者はわたしである。但し、老人の本名は半七ではない。」

読者は、おそらくそうではないかと思ってきた長年の疑問が、若い新聞記者であるわたしは、作者である岡本綺堂自身であることを作者自らが告白したのである。ところが、実は、青年記者が綺堂自身であることの告白は、これ以前にもなされていて、『虚無僧』では青年記者の作が歌舞伎座で上演された(シリーズの後期の第一作である『一五夜御用心』)とある。これは岡本綺堂自身の戯曲のタイトルでもある。

2.記者青年の家は、麹町の半蔵門近くにあり、「老人」は新宿の手前、<淀橋>に住まいがあった(『半七紹介状』(昭和11年))。

3.さらに「住所その他は私の都合で勝手に変更した」とある。素直に読めば、半七らしい老人の住所である「赤坂」はフィクションである。むろん、半七捕物帳自体もフィクションであるから、その他の点も作者の虚構が混じっているところもあるということになろう。

岡本綺堂の作品の特徴として、当時の地理や風俗にきわめて忠実に作品が書かれているという点がある。半七捕物帳もそのような作品の一つであり、その魅力も大きい。半七作品は、一時期中断され、また多年に渡って書かれたものであるが、その統一性は高い。しかし、作品である以上、何らかの点でフィクションが混じっていることもまた当然のことである。

先に示したように、今井説のように事実に忠実に検証していけば、どこかに矛盾点が出てくるのはやむをえまい。ほころびが出てくるのはある程度仕方がない。そこで、私は、作品のリアリティと気品を失わせない程度において、フィクションが入っていると考えて良いように思う。半七の「赤坂の隠居宅」などはその最たるものであろう。『半七紹介状』がどのような経緯で書かれたかはわからないが、書きぶりからして、読者の半七探しや詮索に一応の答えを出すためであったかとも思われる。

地理や時期、また当時の状況に忠実に、実証的に考証してゆくと、「老人」と「半七らしい人物」とを同一人物視した上で、老人=半七自身である、という決めつけになりやすい。また、「淀橋」に住んでいる老人は誰なのかという疑問もわいてくる。おそらくは、「淀橋」というもの、作者綺堂のフィクションの一つだろうが、「わたし」である実在の綺堂が、淀橋に住まう実在の人物を訪ねたことはあまりないのではなかろうか。

■私のシミュレーションはこうです

作品の中で、半七の居宅が赤坂にあったことは疑いない。作品の中で淀橋を訪れたと記述されたことはない。半七(老人)は、神田から引っ越しして、赤坂へやってきた。その時機がうかがえるのはつぎの記述である。どうやら、明治三十年には赤坂へ引っ越ししている様子である。

「これも明治三十年の秋と記憶している。十月はじめの日曜日の朝、わたしが例によって半七老人を訪問すると、老人は六畳の座敷の縁側に近いところに坐って、東京日日新聞を読んでいた。老人は歴史小説が好きで、先月から連載中の塚原渋柿園《じゅうしえん》氏作『由井正雪』を愛読しているというのである。」(『正雪の絵馬』)

とすると、半七老人と、T先生である塚原渋柿園の住まいとは同じ赤坂エリアにあった。塚原渋柿園一家は、紀尾井坂の洋館に住んでいた。この家は弁慶橋からも望むことができた。清水谷公園からの突き当たりに「寮のような家があり、その右側に細い坂の入り口があり、坂の上の高台に洋館が建っている。その建物は弁慶橋から真っすぐ望まれるのである。」

塚原一家は、紀尾井坂にあった洋館から、赤坂仲之町へ転居した。両方の家を知っているらしい孫の鈴木千枝雄氏(明治39年12月生まれ、綺堂門下)によると、「仲之町の家も、かなり豪奢だった。冠木門があり、……玄関は大名屋敷のように大玄関があり、小さい玄関が其の傍にならんであった。」((鈴木千枝雄『蝸牛のあと』、ただし、近代文学研究叢書17巻「塚原渋柿園」281頁(1961.8)からの引用による)。

仲之町は、赤坂新町1−3丁目と氷川町との間にあるのでこの名が付いた。乃木希典将軍が、騎馬姿で通りがかり、孫の鈴木千枝雄の頭をなでたという逸話もある。おそらく、すぐ近くにある広大な、近衛歩兵営から青山の乃木の自邸への往帰路での出来事であったと思う。

渋柿園の年譜を見ても、いつ頃引っ越ししたかは明らかではない。

T先生宅は、文面通りに「赤坂仲之町3番」に在ったとしてよいと思われる。地図からも明らかなように、仲之町は、新町3丁目と接しているが、その南に位置する。

今井説に従って、半七宅をここで「赤坂新町3丁目13番地」とすると、青年記者が塚原宅を出て、「新町3丁目13番地」の半七宅に向かうには、北の方へ歩かなければならない。しかも、それもほんの目と鼻の先の至近距離にある。さらに、3丁目の商店街は新町2丁目と接している部分に限られるから、半七宅へ向かう間には、蓄音機など賑やかな歳末の町の風物や砂糖屋の店先を覗くこともなかったはずである。青年は、これらを見、聞きしてから、歳末のさなかに半七宅を訪問しても申し訳ないと遠慮したのである。

○「赤坂の大通り」とはどこか?

つぎに、「赤坂の大通り」とはどこか?つぎの4つの候補が考えられる。

(1)厚木街道(現、青山通り) 地図では左右、横に走っている

(2)外堀通り

(3)赤坂田町と新町との間の通り

(4)一ツ木通り

私は、「一ツ木通」ではないかと思う。というのは、青年が訪問を思いとどまった街の殷賑さと、仲之町の塚原渋柿園宅を出たあとのルートから、青山通りに出てしまえば赤坂見附の電停場はすぐそこである。このため、そのように想像する。

外堀に平行する形で赤坂田町(1−7丁目)があり、それと並ぶ格好で新町が1−3丁目まである。田町は、前出の『新撰東京名所図会』によると、商工の町家や「楼を構えたる待合い茶屋と、格子作りにて芸妓を養う家多く」とあり、一ツ木通りを超え、この通りまで来て、「半七の家」や赤坂見附の電車通りへ行く必要性は薄いと思われる。また、待合いや芸妓などが多くいた町である。

青年記者はこの仲の町の通りを通って、北の方角へ、新町の家並みを見ながら、半七宅に向かっていると考えられる。新町は1−4丁目まであるが、『新撰東京名所図会37編 赤坂区之部 巻之一』(風俗画報263号、明治36年1月25日刊、東陽堂)によると、商家があって賑やかなのは新町2丁目までで、同3丁目は「その四分の三までは旧幕士の居宅なり」(同21頁)として住家が多いとある。したがって、砂糖屋の人混み、歳末商戦の幟とか音楽隊の音などと出会うのは、一ツ木通に面した新町1丁目か2丁目の辺りであろうと推測する。とくに、新町1・2丁目と面した、一ツ木通を挟んだ地域(一ツ木町)は、「区内屈指の市街なり」(同上8頁)とあり、鳥清、玉泉堂、風月堂などの店があった。その裏手牛啼坂の中腹、90番地には赤坂区立赤坂高等尋常小学校があった。

かりに新町2丁目あたりの一ツ木通を北上していて、そこで歳末風景に出会って、半七老人宅を訪問するのをためらって、そのまま繁華街を歩いて、青山通に出て、赤坂見附の電停まで「ぶらぶら」出ようとしたのではあるまいか。そして、新町1丁目辺りで青山通まで出ようとするところで、半七老人とばったり出くわした、と考えるのである。そして、半七老人に連れられて、再び南下して、一ツ木通りを少し戻り、すこし奥へ入った居宅に着くという次第である。

半七老人が居た町 大きな画像(KB) 一ツ木通。画面左が一ツ木町、右が新町側。手前右手の商家の暖簾には、「地本錦絵 赤坂新町2丁目 扇製造所 錦彩堂」とあり、錦絵を販売する店である。父子が店をのぞき込んでいる(風俗画報前掲書22頁にもその名が出ている)。通りの中央を隊列組んで歩いているのは近衛兵の兵隊さんだろうか。(「赤坂一ツ木通りの図」同書挿絵) 手前左の店は、「大坂屋」と読める暖簾がかけてある。一ツ木町の呉服屋である。人力車が置かれており、婦人客が見える(同書8頁にもその名が出ている)。 通りの中央を隊列組んで歩いているのは近衛兵の兵隊さんだろうか。(「赤坂一ツ木通りの図」同書挿絵) 半七や綺堂自身も実際にこのような眺めを見たに違いない。 |

明治30年代の蓄音機 明治30年代の蓄音機半七老人も見た、蓄音機とはどんなものだったのだろうか。店先で聞かせているとはどのようなものか。綺堂にしては、詳細な記述なので気にかかる。そこで、赤坂の通りではないが、たぶんつぎのような蓄音機ではなかったろうか。どこの製造会社のものだろうか。(出典:風俗画報○号(詳細調査中)、明治30年代・推定) |

一ツ木町通に直接面した家屋を想定しないのは、つぎの記述があるからである。

「、踊りの家台《やたい》の噂などをしていたが、雨はだんだん強くなるばかりで、家の老婢《ばあや》があわてて軒提灯や飾り花を引っ込めるようになって来た。町内の家台囃子の音も沈んできこえた。」(『お化け師匠』)

梅雨模様の雨で音が小さくなったようだが、一ツ木通に面した表通りだと、「踊り屋台」の音もまだ大きく聞こえてこようと思われるからである。

氷川神社の祭礼では、隔年ごとに本祭りがあるようだ。氷川社の氏子町名には、この赤坂のほとんどの町が名を連ねていることは当然であり、「産子の町々には各出しねり物を出して花美を尽せり」(風俗画報前掲36頁)とあるので、各町内に踊り屋台などが設けられていたのであろう。

隠居宅の環境と様子から場所を推測する。

「来月は氷川様のお祭りで強飯でも炊くから遊びに来てくれとのことであった。……そのお祭りの日に赤坂に出て行くと」 「雨はだんだん強くなるばかりで、……町内の屋台囃子の音も沈んできこえた」(『お化け師匠』)

氷川神社の近くというか、そこを祭神としているような町内であろう。祭りの踊り舞台とそこからの音がし、祭りが祝われる町であることがわかる。しかし、殷賑なところに近いが、通りからはやや引っ込んでいる隠居宅のようだ。

しかし、つぎの2つの描写は、やや微妙だが、大通りに面している家とも限らないであろう。

「 ある年の正月、門松《かどまつ》のまだ取れないうちに赤坂の家《うち》をたずねると、半七老人は格子の前に突っ立って、初春の巷《ちまた》のゆきかいを眺めているらしかった。」(『三河万歳』)

「赤坂の通りをぶらぶら歩いてゆくと、路ばたには飴屋の屋台を取りまいて二、三人の子どもが立っている。……近づくにしたがって私に少しく不思議を感じさせたのは、ひとりの老人がその店の前に突っ立って、飴売りの男と頻りに話し込んでいることであった。彼は半七老人で、あさ湯帰りらしい濡れ手拭をぶら下げながら、暖い朝日のひかりに半面を照らさせていた。」(『唐人飴』)

湯屋は比較的表通りにあるので、その帰りという次第であろうから、この通りを通って、自宅へ向かったといえる。

さらに、よく通される奥の横6畳の部屋がある。

「 私が赤坂の家をたずねたのは、あくる日のゆう方で、六月なかばの梅雨らしい細雨がしとしとと降っていた。襟に落ちる雨だれに首をすくめながら、入口の格子をあけると、老人がすぐに顔を出した。……

いつもの笑顔に迎えられて、わたしは奥の横六畳の座敷へ通った。ばあやは近所へ買物に行ったということで……」(『蝶合戦』)

この部屋の上部には、「半七先生」の額が飾られているはずである。

庭は狭いとある。

「 八月はじめの朝、わたしが赤坂へたずねてゆくと、半七老人は縁側に薄縁《うすべり》をしいて、新聞を読んでいた。

狭い庭にはゆうべの雨のあとが乾かないで、白と薄むらさきと柿色とをまぜ栽《う》えにした朝顔ふた鉢と、まだ葉の伸びない雁来紅《はげいとう》の一と鉢とが、つい鼻さきに生き生きと美しく湿《ぬ》れていた。」(『雷獣と蛇』)

「 ある冬の日、わたしが老人を赤坂の家にたずねると、老人は日あたりのいい庭にむかって新聞をよんでいた。」(『仮面』)

新町3丁目13番地あたりでは、武家や旧幕の家であるから、隠居所とするには割と庭も広かったのではなかろうか。この点でも、前述の、一ツ木の町屋辺りとした方が庭の規模にも合致しているように思われる。むろん、新町3丁目に庭の狭い家がなかったとは言い切れないが。

以上から、私は、半七の「赤坂のお宅」というのは、より具体的には、一ツ木通から丹後坂あたりの一ツ木町76−79番地の間、それと道路を挟んで対面する、一ツ木町75−68番地辺りではなかろうか、と推測する。

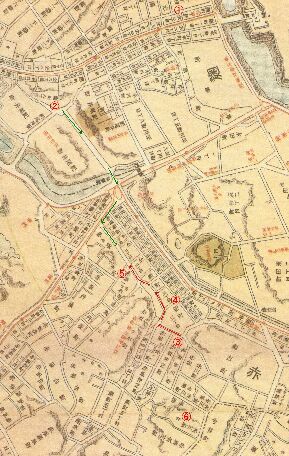

【絵、明治40年の地図、東京市役所市史編纂係『東京案内』 (明治40年4月10日発行)】 この頃になると赤坂見附、外堀通りに電車の路線があるのがわかる。 【地図中番号】 (1)青年記者=綺堂の家 (2)T先生(塚原渋柿園)の紀尾井坂の洋館、と弁慶橋 (3)T先生宅があった「仲之町3番地」 (4)今井金吾氏の説「新町3丁目13番地」(勝海舟旧宅の一つ) (5)私説「一ツ木町75−68番地辺り」 (6)氷川神社 なお、図中の緑色の→は、今井説による青年記者のルート 赤色の→は、私説によるルート |

いいかえると、綺堂が『勘平の死』の冒頭に書いた、半七と記者との出会いのイメージは、明治42年頃の地図ときわめて近似していたのではないかと思う。より正確には、電車が赤坂見附を通った明治38年頃が、この作品のなかでは舞台とされているのではなかろうか。この年代とすると、むろん明治37年秋に半七が死去したことと矛盾している。しかし、そこに綺堂のフィクションがあるのではないだろうか。

実証的な今井説に異を唱えるメリットはあるのか?

1.T先生の赤坂のお宅

作品というフィクションにおいて、「赤坂」という場所を一貫させることができる。実証や考証に固執するとすれば、このT先生のお宅の記述こそを誤りとしなければならない。

2.引き返そうとした停留場は、比較的近いところにあるように感じられるからである。「私も、……電車の停留場の方へぶらぶら歩いてゆくと、往来なかでちょうど半七老人に出逢った。」

T先生宅=仲之町とすることが、この『勘平の死』の記述とも無理がなく一致するように思う。

3.勝海舟の居宅跡とは考えにくい。

岡本綺堂は勝海舟を人物としては好きではなかったので、今井説のように、半七老人宅を、勝海舟が住んでいたことのある新町3丁目13番地あたりの居宅を想定するのは、あまりない舞台設定ではないかと思う。たまたま、あるいは結果として、勝海舟の旧宅と同じところ、ないしはその近くとなったのであれば、別であるが。この点でも、一ツ木町辺りとした方が良いのではないかと思う。

4.何と言っても、『半七紹介状』の「住所その他は、わたし(=綺堂自身)が勝手に変更した。」という宣言に沿うことができる。

5.淀橋の家には誰が住むのか?

老人の隠居宅は、「山の手の場末、新宿の先で……」「新宿といっても淀橋に近いところで」、4間ばかりの小さい家でばあやと二人きりの暮らしであると、『半七紹介状』には、きわめて明確に書かれている。現在では、この淀橋は、青梅街道沿いで、十二社権現(熊野権現社)、東京都庁(旧淀橋浄水場跡地)の裏手に当たる地域という。

作者は、なぜあらためて淀橋という地名を出したのだろうか。単純に書き誤ったとはさすがに考えにくい。むろん、淀橋の隠居宅も、作者綺堂の虚構であると思われるのだが、なぜあえてこれを書き込んだかの謎が解き明かされなければならない。むしろ、読者の詮索をそらすためであったのではないか。

今井説では、「老人」=半七老人と捉えて、半七の隠居宅を赤坂であるとするために、この淀橋の隠居宅の存在が無視されてしまうことになりかねない。

■まとめ

とても長くなりましたが、いずれにせよ『半七紹介状』を考慮に入れる必要があると思うのです。

つぎに、私の考えは、T先生の居宅を時間的に無視して「赤坂」とする以上、舞台となった時期も前後せざるを得ず、舞台設定そのほかの点で実証的な検証がつかなくなる可能性が高くなる、ということです。『勘平の死』冒頭部分では、場所は赤坂(とくに一ツ木町ですね)に、時期は日露戦争が終わった明治37年から40年前後に想定せざるを得なかった、と考えます。しかし、作品中では、半七は生きているので、この作品の時期を明治36年暮れあたりとせざるを得ない結果となったが、それは実証や考証の上では事実と矛盾します。

そこで、半七捕物帳は、半七の活躍した江戸時代やその頃の事象、それに江戸の町の路地や地理など実にリアリィティあるものとして、全編に渡って描写されており、また半七その人も実在するかのような記録として書かれたものでもあるように思えるだけに、著者自身が『半七紹介状』に書いたように、住居ほかは虚構であることを信じて、私のように解することは、そのリアリィティや記録・実証という別の興味や魅力を幾ばくか削ぐことになる。そこに私の行き過ぎがあり、そう理解することは誤りであるかも知れませんね。

今井金吾氏の著作『「半七捕物帳」江戸めぐり−半七は実在した』は、そのサブタイトルが示すように、フィクションの中にリアィティ(実証)を求めようとする態度です。ここでは、フィクションはフィクションとしてリアリティが損なわれない程度に存在しうるのではないか、という読み方もありえるのではということを考えてみました。

されど、残る疑問は、実証的な岡本綺堂にあって、問題となったこの部分でなぜ齟齬や矛盾が生じるような記述をしたか?、です。T先生のお宅を赤坂ではなく麹町か紀尾井坂や清水谷坂あたりとしておけば、ほとんど問題はなかった。彼は、電車路線や地名などのディテールを『勘平の死』では書き込みすぎている。さらに、半七を明治40年代まで生かすには、年齢が90歳代になり、長命すぎることになりかねない。しかし、他の作家の作品では年齢をとらない探偵も存在するのに。著者綺堂自身が、明治37年には日露戦争の従軍記者として日本を離れており、その間に電車が通ったりで、空白の時があったために記憶にブレが生じたとも考えられる。半七シリーズの前期と後期では、作者の心理にも何らかの変化が生じていたとも憶測できるかも知れませんね。矛盾なく説明できるアイディアはないものでしょうか。

なお、赤坂田町6丁目に育ったのは、篠田鉱三である。その『明治百話(下)』(1996、岩波文庫)には、明治20年代半ばの町の様子が、じつに生き生きと描かれている。福吉町にあった黒田邸の、東側の片側町で、祖父母が骨董屋を営んでいたとある(同282頁)から、−−私の勝手な想像だが−−、その家とは『風俗画報』の挿絵にも見える家かもしれない。篠田のこのあたりの描写は、体験であるがゆえに、江戸から明治への移行の気分が見えるようである。

一ツ木通りの名前が出てくるのは、「別れても好きな人」という、いまではデュエット・ソングとなってしまった、昔のGSの曲にあります。

5/31/2004記■

半七考 もくじ に戻る