前編 (9/22/2003 公開)

1.犬と人に関する西と東

2.幕末にもあった「カメ(洋犬)」とカメ文学

3.描かれた明治初中期の犬

後編

4.犬たちの明治

5.賢く、理性的で英雄―新聞記事の中の洋犬

6.強い―洋犬と和犬との喧嘩

7.洋犬と和犬にまつわる取締と飼主責任

8.近代主義の犬

犬について調べることは、人や社会について調べることでもありますね。犬は、愛玩でもあり、他方、犬コロとして足蹴り、撲殺の対象でもあり、さらには、人が人を侮蔑したり、差別したりするときに、喩えられる言語・概念でもありますね。この犬畜生めが……!、警察の犬……云々。

さて、見慣れない形や色の洋犬が登場してきた明治の初中期の人々の意識や社会での取扱いはどうだったのでしょう? (……と、いつになく、先生的教育的心持ち)ここでの私のテーマは、明治の人たちは犬を近代主義的な目で見ていたのではなかったか、というものです。近代主義の犬……。

1.犬と人に関する西と東

あなたは、それでもポーシャ(=裁判官)派?

ふと読み直そうと「ヴェニスの商人」をぱらぱら眺めていたら、つぎの会話が目に入った。あちら=西洋といっても16世紀頃(?)のヴェニスですけれど。やはり、人に対して犬呼ばわりするという侮蔑的(?、今の基準で)な言い方はあったようだ。

シェイクスピア「ヴェニスの商人」(福田恆存訳、新潮文庫、昭和42年)28-29頁

〔第一幕第3場〕

「シャイロック 堪忍袋はおれたち仲間の鑑札みたいなものですからな。あんたは言ったね、おれのことを、やれ、邪教徒の、やれ、人噛み犬のと、そしてこのユダヤ人の着物に唾を吐きかけなさった。」

「アントーニオー 俺は今後もお前を犬よばわりし、唾を吐きかけたり、足蹴にかけたりするかもしれない。」

ヴェニスの(上流?)社会から軽蔑されるのは、指摘されるようにユダヤ人である。どうもその問題もあって、ポーシャが裁判官に化けて、最終的にアントーニオに有利な判決を垂れるというのが引っかかっる。法律家でも、ポーシャ流の法解釈に、古くから異論を唱える人も多いと聞く。若い頃はポーシャの名(?)判決にふれて、ポーシャ派だったように記憶しているが、歳のせいかこの頃は少し変わった。あなたはポーシャ派?

それはともかく、ここでも犬は侮蔑や差別の言語や概念としてふんだんに使われている。この傾向は、どうやら洋の東西を問わないようだ。これ以上の深入りは、差別意識や社会の問題とも密接な関係があると思うが、本題からややそれるので、ここまでにしておきましょう。

さて、わが国の方へ話を向けると、豚とか犬というのは、やはりあまりいい意味や暗喩・隠喩には使われない。

蝦夷地の犬といえば、アイヌの人たちが飼っていた蝦夷犬の記述が、やはりイザベラ・バードの『日本奥地紀行』にある。通訳として雇った若い伊藤は、アイヌの人たちの祖先が犬である伝説を信じていて、「アイヌはただの犬です。先祖は犬だったのです」とバードに何度も言っている(同書395、495頁)。

このアイヌの犬祖先伝説があること自体を私は知らなかったので、他の文献を探していたら、やはりジョン・バチラー博士が、明治11年3月に、学生たちからアイヌは人と犬との混血であることを聞かされた記事がある(同著『ジョン・バチラー自叙傳 我が記憶をたどりて』113頁(文録社、1928)。ただし、本書は未見。)。バチラー博士は、当時一流の学生たちが軽蔑的なこと、差別的なことを言っているとしているようだ。いずれにしても、バード女史といい、バチラー博士といい、ちょうど同じ時期に、一般的に流布していたエピソードを聞かされたことになる。

16世紀ヴェニスにおいて、また、明治初期の日本や北海道においても、軽蔑的、差別的な意味合いにおいて用いられている。ただ、犬など動物や畜生になぞらえられることは差別や軽蔑、社会階層を示すものとして用いられるのが常であるが、ローマ人たちは自分たちの祖先がオオカミに育てられたことを誇り(?)にしているようだし、『里見八犬伝』の勇士たちは、やはり犬を一方の親としている。時には、軽蔑的、差別的ではない一面もある。

2.幕末にもあった「カメ(洋犬)」とカメ文学

なぜ洋犬が「かめ」なのか?どうやら"Come in! Come in!"と異国の人が呼んでいたので、洋犬を指した、一般名詞(呼称)としてカメとなったらしい。その成立時期は、明治以前のようだ。石井研堂の『明治事物起源』(第21編動植物部「洋犬の始」)によると、「横浜奇談」(文久3年版)に「異国の犬をカメ/\といふ事と心得……」とあるようだ。土地柄、洋犬の移入も早かったことかと思われる。しかし、いつ頃からわが国へ移入されたかははっきりしない。当時交易のあった阿蘭陀(オランダ)、長崎あたりがもっとも多かったのだろう。

同じく石井・同書によると、万延元年に、イギリス公使オールコックが、富士登山した後、熱海に宿泊した際にコッテーという名の犬を連れていたが、事故死したようだ。この犬が洋犬であった可能性が高いとしている。富士登山したか、どのような犬種なのかはわからない。オー公使の日記にを調べればわかるかも。オールコック一行は、この後、英国公使館が置いてあった高輪の東禅寺で、水戸藩士らの深夜の襲撃を受けることになる。生きていれば、主人たちの危難を察して、吠えてくれたかもしれない。(よしよし……!(good job!))

カメ(洋犬)文学というジャンルを立てたら面白いかもしれない。まず、幕末という訳ではないが、比較的早い時期の、仮名垣魯文の『西洋道中膝栗毛』(1870・明治3年初編刊行)にも、「異人館の洋犬(カメ)」が登場する。つぎに文学ではないが、作詞および唄として、河上音二郎の有名なオッペケペー節の一節がある。「かめ抱いて……」とある。この「かめ」こそ、洋犬である。この節が語られるのが、明治20年代である(川上の書生芝居の東京進出は明治24年中村座にて興行)。

「亭主の職業は知らないが、おつむは当世の束髪で、言葉は開化の漢語(=英語を意味)で、みそかの断わりカメ抱いて不似合いだよおよしなさい、何にも知らずに知った顔、むやみに西洋鼻にかけ、日本酒なんどは飲まれない、ビールにブランディー、ベルモット、腹にもなれない洋食を、やたらに食うのも負け惜しみ、ないしょで後架(トイレ)でへどついて、まじめな顔してコーヒ飲む、おかしいね、オッペケペッポ・ペッポッポー。」

歌の中で「カメ(洋犬)」を抱いているのは、日本人の上中流の奥方であろう。ということは、この頃になると、洋犬を飼うのが流行りになっており、それがステイタス・シンボル(カタカナの氾濫はいけませんとか、えぇっと……、では「階級的地位象徴(顕示)」ですかな)になっていることを、川上が揶揄したものといえよう。岡本綺堂は、オッペケぺー節を聞くに堪えない下品なものと言っているが、私はなかなかなの批判精神や揶揄だと思う。

岡本綺堂『半七捕物帳』「蟹のお角(かく)」

岡本綺堂の『半七捕物帳』にははやくも、カメ(洋犬)という言葉が出てくる。舞台は、幕末である。石井・前掲書の記述からしても、おかしくない。江戸のシャーロック・ホームズは、洋犬を見ていたわけである。

半七捕物帳「蟹のお角」より:

「女房の方は獣に啖い殺されたらしいと云ったな」と、半七は少しかんがえていた。「いくら異人だって虎や獅子を日本まで連れて来ていやあしめえ、犬だろうな」

「洋犬(カメ)ですよ」と、三五郎はうなずいた。「ハリソンの家にゃあ大きい赤い洋犬を飼っていたそうですから、多分その洋犬の仕業(しわざ)だろうと云うのですが……」

「そうすると、亭主は人に殺されて、女房は犬に殺されたと云うことになるのだが、その犬はどうした」

「どこへ行ったか、その晩から犬のゆくえは知れねえそうです。そこで又、こんなことを云う者もあるのです。なにかの仔細があって、女房が亭主を殺して庭さきへ逃げ出すと、飼犬が主人の仇とばかりに飛びかかってその女房を啖い殺したのかも知れないと……。成程それもひと理窟あるようですが、それならばその洋犬がそこらにうろついていそうなものだが、どこへ行ったか姿を見せないのはおかしい。わっしの鑑定じゃあ、女房を啖い殺したのはハリソンの家(うち)の洋犬じゃあなく、恐らくほかの犬だろうと思うのです。ハリソンの飼い犬は邪魔になるので、仕事にかかる前に毒でも喰わせるか、ぶち殺すか、なんとかして押し片付けてしまって、ほかの犬を連れ込んだのじゃあねえかと……。それにしても判らねえのは、亭主を刃物で殺すくれえなら、女房も同じ刃物で殺してしまいそうなものだのに、なぜ犬なんぞを使って啖い殺させたのか、それとも自然にそうなったのか。そこらの謎が解けねえので、どうも確かなところを掴むことが出来ませんよ」

洋犬を記述したものでは、維新前・幕末という比較的古い時期に属するのではないだろうか。英国公使館なので、洋犬がいるというのも無理からぬ話ではある。

ハリソンの家のは、「大きい赤い洋犬」とあるが、どのような種類の犬かは分からない。茶色でもなく、赤いとは?

洋犬が、人を食い殺すというのは尋常ではないが、どうやら別の犬だったという推理のようだ。

「女房を啖い殺したのはハリソンの家(うち)の洋犬じゃあなく、恐らくほかの犬だろうと思うのです。」

英国公使館の犬

英国公使館には確実に犬、つまり洋犬がいた。私の好きな紀行記の一つ、イザベラ・バード『日本奥地紀行』(高梨健吉訳、東洋文庫・1973、平凡社ライブラリー・2000。高梨訳も自然で、無理がなく、読みやすい。)にはつぎの記述が出てくる。1878(明治11)年、47歳のとき、単身で日本へやって来て、英国公使館(この時期ですと、半蔵門そばに移転後でしょうね)に滞在して、日本人の通訳を連れて、まだ西洋人が未踏の、東北、北海道まで旅行した。気丈夫(この場合、婦ですね!)というほかはない。さて、犬の話……。

「邸内に住んでいるのは、美しくてかわいらしいテリア犬である。これは、名をラッグスといって、スカイ種であり、家庭のふところに抱かれるとうちとけるが、ふだんは堂々たる態度で、大英帝国の威厳を代表しているのは、彼の主人ではなくて彼自身であるかのようである。」(41頁、2000年版)

威風堂々という感じの洋犬だったようだ。と書いて、スカイ種がどのような犬か知らなかったので、犬の本で調べると、ヴィクトリア女王が愛した種類らしい。それで、体格も大きくはなかったのだ。体高27センチ程度だという。威風堂々というのは私の先入主だったようだ。逆に、イザベラ女史の、大英帝国に対する誇りが出ている記述とでもいえようか。

なお、この時期公使館の日本書記官は、アーネスト・サトウである。イザベラは、横浜でヘボン博士とも会っている。綺堂の父・純は、この婦人を公使館で見かけたこともあるかもしれない。また、綺堂少年は、公使館近くの角の路地で、椎の実を拾って遊んでいる頃である。

さて、明治初年の犬とはどのようなものか?どのような犬が居て、吠えたのか?洋犬(カメ)とはどのような犬であったのか?洋犬をどのように当時の人々は見ていたのか?をつぎに見てみよう。

3.描かれた明治初中期の犬

まずは、洋犬に対する、和犬から。

○芝居町、そう猿若町ですね、この夜景を描いた浮世絵には、犬も描かれている。○年頃の浮世絵らしい。

| 作者、年代。夜景であるせいか、和犬と思われる犬の姿もどこか静かで、大勢の人がいても大人しく、人なれしているようである。むろん、放し飼いであろう。 |

○新富座前の洋犬

| 弁髪の中国人をお供にした異国人夫婦の傍らに、洋犬らしきものが描かれている。長い、たれた耳。色はグレイのようで、ブチはない。むろん、首輪に綱が付けられて秩序正しい。文明開花とそれに伴う演劇改良に合わせて、洋風を誇る新富座の賑わいらしい絵といえるだろう。 先ほどの、イザベラ・バード女史によると、少なくとも英国大使館やそのファミリー内では、日本人よりも中国人の方がより高い立場というか仕事に就いていたという。 |

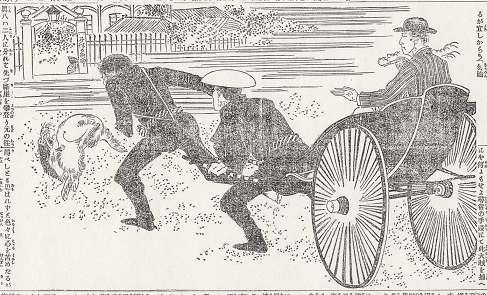

○交通事故 人車と犬

おっと、これは急ぐ人力車に跳ねられた犬の姿である。かわいそうに!明治20年代の東京朝日新聞の連載小説の挿絵である。事故ものを描いたのは珍しい。可哀想だが、放し飼いのようなので、おそらく和犬だろうと思われる。人力車と人とがぶつかる事故も多発した。岡本綺堂『(…確認中…)』は、そのようないきさつからある事件が始まるというストーリー。

おっと、これは急ぐ人力車に跳ねられた犬の姿である。かわいそうに!明治20年代の東京朝日新聞の連載小説の挿絵である。事故ものを描いたのは珍しい。可哀想だが、放し飼いのようなので、おそらく和犬だろうと思われる。人力車と人とがぶつかる事故も多発した。岡本綺堂『(…確認中…)』は、そのようないきさつからある事件が始まるというストーリー。○明治座開場の犬

|

| 明治座開場を祝う錦絵の一部だが、右手の道路を走って、ふろしき包みの男を追いかけている白い犬が描かれている。形からは和犬に近いような気もする。 |

○エトロフ島の犬、アイヌ犬

芝居の錦絵で犬が描かれたものはあまりはないのではないかと思うが、これは珍しい。しかも、エトロフ島を思わせる場所での、犬の絵である。ストーリーを知らないために、この犬がエトロフ島の犬なのか、内地から連れて行ったものなのか、あるいは北海道・蝦夷地の犬なのかはわからない。

芝居の錦絵で犬が描かれたものはあまりはないのではないかと思うが、これは珍しい。しかも、エトロフ島を思わせる場所での、犬の絵である。ストーリーを知らないために、この犬がエトロフ島の犬なのか、内地から連れて行ったものなのか、あるいは北海道・蝦夷地の犬なのかはわからない。蝦夷地の犬といえば、アイヌの人たちが飼っていた蝦夷犬の記述が、やはりイザベラ・バードの『日本奥地紀行』にある。

沙流川や平取などの集落には、家の外に犬用の飼葉桶があり、数多くの黄色い犬がいたとある。外来者には吠えたようだ。(イザベラ・バード『日本奥地紀行』376頁)

アイヌ犬がどのようなものか知らないが、茶系色の犬だったようだ。とすれば、白黒まだらの毛の長そうな犬は、蝦夷犬とは違う種だろう。

もっと市井のというか、身近な犬を描いたものはないかと物色していたら、幸いにも新聞連載の記事の挿絵の中に見ることができた。

松原岩五郎『最暗黒の東京』(明治26年11月、民友社)である。もとは『国民新聞』に1892・明治25年11月11日以降連載されて、好評を博した。これは、明治憲法発布後、日清戦争前の、最下層の東京の人々の生活をルポルタージュしたものであり、明治中期の東京の貧困層の姿を描いたものである。ただし、工女などの姿は登場していないといわれ、人力車夫などが描かれている。なお、挿絵は、久保田金僊である。久保田は、中央新聞時代に、やはり記者だった岡本綺堂と同僚でもあった。兄が芝居・演劇関係の仕事をしたようで、自宅にも来訪したという。

和犬らしいのがよく描かれている。純粋の和犬なのか、すでに洋犬との混血かはわからない。貧民街に野犬という配置が絵になるのであろうか。

|  |

| 「家の前に便所を設けり 両便所」(絵も同書より) ちよっとわかりづらいのですが、建物の前 に立っている | 「残物屋にて貧民、飯を買う」(絵も同書より) 手前の丸い樽桶の前に丸くなって寝そべっている。 |

ちなみに、絵の左手の建物は、蕎麦屋。

喰われた犬

坪内逍遙『一読三嘆 当世書生気質』には、犬や猫などを捕まえて、食する話が出てくる。

実際に、犬を喰ったのは、柴五郎である。旧会津藩士の父をもつ柴鉄五郎は、多くの旧藩士とともに下北の辺地に移封された。斗南藩である。祖母、母や姉妹はすでに会津落城とともに自害した。兄は『佳人之奇遇』で一世を風靡した柴散士こと柴四郎である。この書の漢文を朗々と詠ずる書生多かりしとか。

さて、その弟、柴五郎は、後に陸軍軍人になる。その五郎が若いときに、下北の凍てつく、斗南の地で、食料もなく生活しているときに、猟師が近くの鍛冶屋の犬を氷上で誤って撃ち殺したが、五郎は父の命で、所有者だった鍛冶屋に死骸をもらいにいき、他の者も欲しがったので分けることにして、塩すらにないままに茹でた犬の肉を食したとある。さすがに喉を通らなかったらしいので、吐き気を催したらしいが、父はつぎのように叱る。

「武士の子たるを忘れしか。戦場にありて兵糧なければ、犬猫なりともこれを喰らいて戦うものぞ。……」

(石光真人編著『ある明治人の記録−会津人柴五郎の遺書』(1971、中公新書252)64頁)

想像するだに気持ちが悪くなるが、武士とはそういうものらしい。これも臥薪嘗胆!のため。

実際に、西南戦争が始まると、旧会津藩士やその子弟らは今度は政府軍(ある意味では新「官軍」)として、西郷や桐野らの旧薩摩の私学校らの子弟と、戊辰の復讐戦を遂げるのであった。実際に「戊辰の復讐! 戊辰の復讐!」と叫んで、田原坂あたりの薩摩軍陣地に切り込んだ。この構図、滑稽というも奇妙なり。しかし、彼らは本気だっただろう。むろん、柴四郎・五郎兄弟も、九州へ出かけたくてうずうずしているのである。なお、このあたりの意義はまた別に機会を得たい。

ところで、餓死凍死が当たり前の状況の中で、柴一家は、父、五郎それに兄嫁の三人暮らしのようだ。兄はここを離れていない。このため、兄嫁と一つ屋根の下で寝るわけにはいかないと、五郎はわざわざ別の小屋に寝ていたようだ。この律儀さ、モラルが、全面的にとはいわないまでも、明治社会のある面をまだ形成していたともいえるかもしれない。■続

後編の課題は、

・犬たちは作品の中でどのように描かれたか

・洋犬優位、和犬劣位という観念とイメージの背後にあるもの

・犬の取締規則に見る

・犬をめぐる近代主義