綺堂作品紀聞 綺堂作品とその実証

綺堂さん自身から私が聞いたことをまとめたものが「紀聞」と思われてもいけないので、綺堂さんの話題をなるべくデーターで実証しようという次第で、綺堂さんにまつわる話、とくにその作品に関するトピックスや記事を調べたものというのがここでの「紀聞」の意味です。できれば、これによって作品の裏側や実際との関連を実証したいというのが意図です。

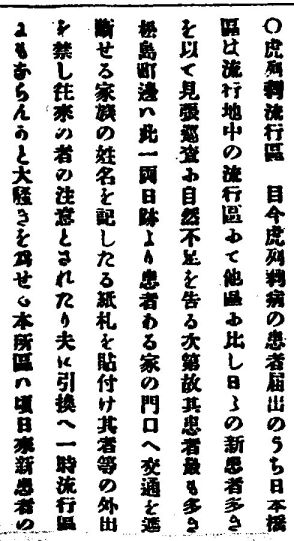

1.「黄ろい紙」は貼られたか 2.綺堂の最初の著作の秘密 1.「黄ろい紙」は貼られたか 『青蛙堂鬼談』(大正期の作品でシリーズとして12作)の作品に「黄ろい紙」というのがある。この話では、明治19年に東京を中心に猛威を奮った伝染病のコレラが話の縦糸になっている。作品の舞台は、新宿あたりと新橋の2地域である。 このときのコレラは、「虎列刺」と表現されていて、新聞記事でもこの漢字を当てている。とくに夏前後から猛威を奮った頃には東京府下だけでも一日、百何十人も死ぬといった有様で、非常事態といってよいほどだった。篤志家は、消毒など防疫にあててもらうために東京府や区の役所に寄付をしている。コレラは、しだいに下町から山の手へと広がってゆく。新聞は区毎に死亡者数を毎日書き連ねてゆく。 さて、綺堂のこの作品には、コレラの患者が出た家には「黄ろい紙」が行政によって貼られたというくだりがある。このころ、コレラに対しては有効な防疫手段や対策がなかったようだ。天ぷらや刺身は食ってはいけないなどが噂としてささやかれているに過ぎなかったようだ。 黄ろい紙は、この家に近づくなという周囲の市民への警告でもあろうし、患者を隔離病院に運び出すための目印でもあったろう。その張り紙を見て通る時にも一般の人もいやだったろう。さて、問題は、黄ろい紙が区や行政によって実際に張られたかという点である。 綺堂自身はこの時代14−5歳だったから、見たことがあり、記憶にあるといえるだろうが、記録としてはどうだろうか?また、それぞれの区によっても黄ろい紙だったり、別のやり方だったり、処置の仕方が違ったかもしれない。作品でも、区や地域によって異なることを伺わせるような表現が見える。 たとえば、明治12年日本橋生まれの長谷川時雨によると、日本橋あたりでは、 「(コレラによる)病人の出た家の厠は壊して菰を下げ、門口へはずっと縄を張って巡査が立番をした」(『旧聞日本橋』(岩波文庫)48頁) とあるので、紙を貼るのとは異なるようだ。いつの時代のことか明記されていないのでわからないが、明治19年頃と思われる。ちなみに、コレラ除(よけ)に3日間に牡丹餅を食すれば、この病にかからないという噂があって、牡丹餅屋は繁盛したという。 答え。実は当時の新聞―全部ではない―をひっくり返して、調べてみたら、張り紙はどうやら(一部かもしれないが)あったようである。だが、その色が黄色だったかどうかはわからなかった。石井研堂の『明治事物起源』も参照してはみたが、見当たらなかった。 郵便報知新聞明治19年8月14日の記事では、京橋区では  「患者のある家の門口へ交通を遮断せる家族の姓名を記したる紙札を貼付け其者等の外出を禁し往来の者の注意とされたり」 としている。記事中「交通」というのは、自動車などのトラフィックのそれではなく、人の行き来・交際の意のようだ。右図参照。 ところで、明治15年の記事には「黄色い紙」が登場する。 「虎列刺新聞」というのがあるそうだが、つぎのような記事があるらしい。 「開化ふりしてやって来ても、あんまりこれらはすかぬやつ 御符お札ははりつめたけれど これらの黄紙にや恐れます」 (同明治15年7月) 同じく同新聞(月日は不明)には、唄にしているのだが、 「三ットせ 見るもいやだとおもふなり 黄紙をはりだすかど口を……」 とある。「虎列刺新聞」の記事はいずれも、小木新造・東京庶民生活史(注=和井府、「京」は中に横棒が入った漢字)(1978年11月、日本放送出版協会)283頁による。 課題として残っているのは、明治19年のコレラに関して、警告のために「黄色」の貼り紙がだされたかどうかについては不明とせざるを得ない。まだ調査する必要があろう。 いずれにしても、予防方法すらわかっていない時代では、コレラ患者やその家族、地域は悲惨な状況だったろうと推測するのに難くない。 2.綺堂の最初の著作の秘密  綺堂の著作目録をご覧いただくとわかるように、明治21年に出した、英語会話や文例などを扱った著書が最初の著作となっている。「実要会話 和英対訳COMPOSITION 記事論説文例」 序文が、アストン書記官と、もう一人イタリア書記官、著者が「大日本国 岡本敬二先生筆」とある。右図参照。 明治21年といえば、綺堂が府立一中を卒業しようとするときであり、まだ、東京日日新聞への就職も決まっていなかった頃である。なるほど、幼き頃から、英国公使館に勤務する父や叔父の武田悌吾などの薫陶があって、英語に馴染みがあったとしても、また、訳があり、洋書を読んでいたこと、欧米での視察でも英会話には苦労していないことなどから、綺堂に英語の才能があることは認めるが、はたして17歳前後の少年が本を出せるかどうかである。 つとに、これに疑問を呈しているのが、『舞台』(綺堂追悼号)に一文を寄せている尾崎良三氏で(「綺堂氏の最初の著書」『舞台』第10年5月号66頁)ある。氏によると、実はこの本は父純(きよし)の手になるもので、著者を子の敬二(綺堂の本名)としたのであろうと推測している。その理由については言及がない。 では、父はなぜ子の名を使う必要があったのか。綺堂自身は、寡聞にして、この点には言及していないし、書いていないようである(どこかにありましたら、ご教示ください)。 親が子の名を使い著者とする? 不思議といえば不思議である。綺堂をめぐる謎の一つといえるだろう。つぎのような推測が考えられる。 推測1.勤務する英国公使館に対する遠慮、や、一般的に父親である純の名にするのがはばかられるとも考えられる。が、父も、実名や筆名ながら小説やその他の著書を書いている文筆家でもある。とすると、この推測は外れることになろう。 推測2.印税を子の敬二に渡すため そのような税対策はあまり必要ではなかったろうと思われる。公使館勤めでも高給ではなかったろうから別名にする必要はあまりなかったのではと思われる。また、この(種の)本が、当時ベストセラーになるほど売れたとも聞かない。 ここまで書いて思い出したのだが、父・純には、いまでいう連帯保証人になったことがあって、そのために借金の返済を迫られている時期とも符合する。綺堂は甲府まで1人で借金の工面(父の指示を受けてと推測される)に出かけている。また、上の学校とくに大学などへの進学を諦めなければならなかった(諦めたから、今日の岡本綺堂があるのですが)。このため、借金の返済を免れる方途として、子の敬二名義にした、とも考えられる。公使館からの給料は返済に充て、印税を家族4人の生活費に……とでもいうような思惑があったのかもしれない。ただ、この説の難は、かつては武士でもあった、律儀な父純が、このような借金の免れ方をするだろうか、という点である。 推測3.就職を有利にする親心ではなかったか 私は、個人的には、就職を有利にしたという親の配慮ではなかったかと推測する。前述のように、綺堂は、府立一中(現・日比谷高校)を卒業する直前の16−7歳である。父純がなった連帯保証人の証文のため、むしろ家産は傾いており、大学へ行きたかった綺堂の進学の道は実質閉ざされている。綺堂自身は、当時、甲斐へ金策のために一人旅をさせられている(父の勤務の都合で、休暇が取れなくて、その名代としての旅だったと思われる。また、なぜ甲州へだったのかはわかっていない)。さらに、自伝記事の中で、父は何にも就職の世話をしてくれない云々ということまで書いている。 そこで、私の推測はこうである。父純は、綺堂が芝居作家でもなろうかといったのに対して、うんと云って賛成している。芝居作家では座付き作家になればいざ知らず、そうでなければ食えない。おそらく新聞記者になって生活を安定させてという頭があったのではなかろうか。 採用を有利にするためには、やはり何かできなくてはならない。新聞記者で英語ができるというのは、当時としても強みではなかったろうか。このためには、著書があるならなおさら有利である。アストン書記官他の序文を付し、刊行したのは父である自分が長年蓄積してきた英語のノウハウ本であった。 そうしてさらに、自分もメンバーであった、市川団十郎のブレーンが集まる、演劇・芝居改良のための「求古会」の人脈コネクションを活用するのである。そこにいた福地(源一郎)桜痴に東京日日新聞への就職を斡旋してもらうのである。桜痴はすでに同社の社長ではなかったので、東京帝大出の関直彦社長を紹介してもらった。 ちなみに関と桜痴との出会いは、社長であった桜痴が記者を採用したいというので帝大の鳩山教授に学生を紹介してもらうときに、英語ができる人物という条件を付けている。この学生が関直彦というわけであった。関には政治小説『春鶯囀』(明治17年)という翻訳があった。原本はビーコンスフィールド伯ディズレーリーの『コニングスビイ』である。この説だとちょっと現実的すぎるるきらいがある。 推測4.メモリーとして ただ、アストン書記官は、翌明治22年に離日しているので、そのメモリー・思い出のために、また同時に、綺堂は一中を卒業するので、英語を教えてもらったアストン氏との記念のために出版した、ということもありえよう。ただ、これはロマンチックな線である。先の尾崎氏は、本書の内容を見て、とても難解であると評しておられるので、父親がゴーストライターとする立場である。 さて、出版社は、「井ノ口書店」である。井ノ口書店からは、父がすでに岡本純の名前で『保安条令 後日の夢』(井ノ口松之助(書店)、明治22年3月)の本を出した出版社である。 また、綺堂が東京日日新聞社に勤務するようになって、勤務や夜学に通うために元園町の実家を離れて、最初に下宿するのが、実は銀座にあった井ノ口書店の2階である。父の仕事柄、高氏巻関係の印刷などで知合ったか、別のルートでの懇意であったと考えられる。 (この項、続く予定) |

綺堂事物ホームへ

(c) 2001 Waifu Seijyuro. All Rights Reserved.