「あたゝかき湯の湧くところ、温かき人の情も湧く。戀をうしなひし頼家は、こゝに新しき戀を得て、心の痛みもやうやく癒えた。……」

-

――岡本綺堂『修禅寺物語』(明治42年)

◆綺堂物歌舞伎を読む

岡本綺堂は、その生涯に、歌舞伎戯曲(作品)を196篇あまりを書いているといわれている。明治40年代の後期から大正・昭和にかけて上演され、また人気を保ちつづけてきた。そのいくつかの作品は今日までも上演されることが多い。他の多くの歌舞伎作者と比しても、現代における上演の多さでは、人気とともに、作品の生命を保ちつづけているといえる。

岡本綺堂の歌舞伎ものは、それまでの旧歌舞伎に対して、「新歌舞伎」と呼ばれるものに分類されている。

綺堂もの初演リスト 参照

岡本綺堂は、歌舞伎との関連が深いが、楽屋には足を踏み入れなかった劇作家でもある。芝居道楽と劇作とは異なるという考えからであったと思われる。弟子たちにも、楽屋に入り込むと、劇作家は堕落するのでつとめて避けねばならないと諌めている。見るならば観客席からでよいという。(岸本良衛・ひとつの劇作放浪記14頁、青蛙房。昭和56年)

芝居稽古も観客席からで、作者としての指示はほとんど出さず、稽古には夜遅くまで付き合う。また、見物も初日のみ見るだけで、さらに「連携」なった左団次はじめ歌舞伎俳優とも個人的な付き合いはほとんどしなかった。左団次の「七草会」というのは彼のブレーンの集まりだが、旧友の岡鬼太郎が出ていても、綺堂は初回のみしか顔を出していない。劇作で多忙なこともあるのだろうが、いささか淡白な付合い方である。

綺堂戯曲の特色

作風でいうと、大正12年の関東大震災の前後で、前期・後期に分けて作風の違いを指摘する向きは多い。綺堂前期が史劇中心であったのに対して、綺堂後期は世話物へ移ったという見方である。

綺堂物の特徴は、それぞれで感じとって頂くのが理想だが、また綺堂本人が演劇論を陳述した形跡もあまりないようなので、私のはななだ勝手で個人的な感想をもって、つぎにささやかに紹介させていただくとする。

特徴として第一に、全体に台詞の短い、動きの多い、軽快な展開のものになっていると思う。彼は、ごたごたして江戸っ子らしくない動作や展開やストーリーを嫌っているである。旧歌舞伎に対する不満として台詞が長く、動きが少ないということを述べている。

第二の特徴は、古い歌舞伎の中に、新しいストーリーや近代的な価値を持ち込もうとしたことである。外面的、表面的には、昔と変らぬ芝居でありながら、演じられているものは新しいものである。たえとえば、「番町皿屋敷」をあげる。1.お菊が家宝の皿を1枚2枚……とたんに恨みがましく数える稚戯ではなく、ある役割の為に皿が意識的に割られるのである。2.女中のお菊は恋仲でもある主人の青山播磨の本当の気持ちが知りたくて家宝の皿を割る決心をする。主人の播磨は、武士である自分の気持ちに二心あるものとして疑われ、試されたとして、本当の恋のために、愛するお菊を切り捨てる。本当の恋ゆえに殺し、二人は引き離されなければならなかった!皿屋敷伝説にまつわるうらめしや…ではなく、ここに合理的に近代的な恋愛観、価値観を投入することによって新しいストーリーとして再生したのであると見ることができないだろうか。

第三に、綺堂の戯曲を読むとすぐわかるように、えっ、これで芝居になるのかな…というくらいに、台本は簡単明瞭である。簡潔過ぎるくらいである。弟子の岸本氏もそのような述懐をしておられるが、「芝居で見ると立派に幕になっているのである」(岸本良衛・前掲書25頁)というから、まさしくそうなのだろう。

綺堂の戯曲作家としてのデビユ―のいきさつからして、二世市川左団次との出会いが因縁ぶかい。二人が出会った当時をみると、歌舞伎の黄金時代を飾って隆盛していた、市川団十郎(9世)、尾上菊五郎(5世)、市川左団次(初世)の亡き後の明治30年代後半の歌舞伎界は混迷、低調であった。

時代は、新しい役者と、当時の人々の気持ちを写しうる新しい価値の戯曲(シナリオ)の登場を待っていた。改良派歌舞伎の若き担い手ではあるが、大根役者と呼ばれ、また興行的には失敗・不運を重ねている市川左団次(2世。初世左団次の息子)と、新しい歌舞伎の劇作家を志向し続けていた、新聞記者岡本綺堂であった。その間を取り持ち、時代の魔法の一滴を振り撒いたのが、皮肉にも新派劇の川上音二郎であった。

なお、これらのいきさつや詳細については、こちら(明治演劇小史1,2、 綺堂氏、歌舞伎役者となる)をご覧ください。

綺堂が左団次のために書いたものが多いが、それらのうち二世左団次の「松莚(しょうえん)戯曲十種」のち、彼の俳号にちなんで「杏花戯曲十種」に入れられたものが6作品もあった。この十種の作品に選ばれると当該の俳優のみが専らで演じるというもので、他の俳優は演じることができないものであった。むろん、作者と役者との間での約束が必要であろう。

当時はまだそのような言葉はなかったそうだが「演出家」が、左団次が演じる物についてはいたことである。かつての新聞記者仲間で、劇作。小説も書くという、岡鬼太郎が左団次の歌舞伎部門の演出家であった。新劇・西洋劇部門のブレーン兼演出家が、自由劇場の小山内薫であった。岡は、綺堂とともに左団次ブレーンの一人というわけである。文士劇のところでも見たように、新聞記者岡の歌舞伎役者としての才能は目を引くほどの評判であったので、演出もお手の物だったろう。しかも記者時代から気心の知れた岡鬼太郎が、自作の演出をやってくるとあれば、彼に任せておくのが一番だったろう。

◆綺堂歌舞伎の代表作の紹介 (順不同)

○番町皿屋敷

松筵戯曲十種の一、時代劇 一幕

大正5年1月作、2月本郷座上演

青山播磨(市川左団次)、お菊(市川松蔦。なお、松蔦は左団次の実妹)

皿屋敷の評判も手伝って、綺堂物では有名なもので説明は要らないくらいだろう。青山播磨の「散る花にも風情はあるのう」、「叔母様は苦手ぢゃ」の台詞は有名となった。綺堂の物のなかでも有名な戯曲で、繰り返し、現代でも上演されつづけている作品のうちの一つである。

明暦の初年、三月半ばの麹町。

若い旗本の青山播磨は、山王での桜見物で、下町から見物にやって来た町奴で幡随院長兵衛の子分たちとちょっとしたことからいさかいになる。もともと播磨は、長兵衛とは喧嘩仲間である、旗本の白柄組のメンバーであった。止めに入ったのが播磨の伯母様で、播磨は彼女に頭があがらない。町奴と喧嘩ばかりしていないで、嫁を貰えと催促される。

女中のお菊は主人の播磨と恋仲であるが、播磨の色々な噂や嫁を貰うことを伯母などから勧められていることに心穏やかではない。播磨の気持ちを確かめようと、今夜の白柄組の宴会に使われる青山家家宝の皿を一枚、わざと割ってしまう。

これを聞いた播磨は、「決してほかの妻は迎へぬと、あれほど誓うたをなんと聞いた」「うたがはれた播磨の無念は晴れぬ」として、止めに入る家中の者の説得も聞かず、庭先の井戸の近くで、お菊を手打ちにしてしまう。

いわゆる皿屋敷ものはいくつかあり、黙阿弥も書いている。綺堂の皿屋敷の新しさや人を惹きつけているところは、上にも書いたように、近代的な恋愛観を追及しているところにある。愛するがゆえの悲劇とでもいえようか。お菊の置かれた立場、若き旗本・侍ゆえの意地、町奴との争闘など、短い中にも広がりと深さがあるといえよう。

○俳諧師

大正10年10月作、大正11年3月新富座初演。

鬼貫 (中村吉衛門)、路通 (守田勘弥)

元禄の末、大阪浪花の冬

元大和郡山藩の武家奉公をしていたが、好きな俳諧をしたいため、俳諧師鬼貫となった。女房はとうに死んでおり、浪花で娘のお妙と二人暮しをしている。住まいの隣にある寺の塔婆を盗み出して、暖を取る始末で、今夜の飯にも事欠く暮らしぶりに成り果てている。

さすがの鬼貫も、あしたの命もおぼつかないほどに困窮し、死のうとする。娘のお妙は、それくらいなら自分が身売りをするという。父は、娘を苦界に沈めて、その金で生きてはおれぬと争う。娘はそれではと、これもまた脇差で死のうとする。雪の重みに堪えかねて、竹の折れる音が響く。

そこへ知り合いの、これも俳諧師の路通がたずねてきて、切羽詰ったといってもなんとか生きていく道があるだろうという。その知恵を授ける。が、鬼貫は怒るが、背に腹は代えられない。竹やぶの雪で撓(たわ)んだ竹は雪を跳ね飛ばして立つ。

実に暗い場面で心中の様相だが、一抹の光明がなんとか生きる知恵とも言うべきものによって救われている気がする。

○時雨ふる夜

昭和2年10月本郷座初演

甚蔵…中村吉衛門、甚吉…猿之助

安政5年10月はじめ、深川蛤町の裏長屋。

甚蔵は、むきみ売りを商売にしている。夕刻、娘のお房は、大家さんのお通夜に出かける。そこへ、やくざな倅の甚吉が久しぶりに戻ってきた。甚吉は酒を所望するが、父親の甚蔵はきっぱりと酒を止めている。甚吉は、掛取り帰りの呉服屋の手代を殺めてきたらしく、追われており、江戸から離れるという。甚蔵は、親らしく、説教して、自首を勧めるが、甚吉はそのつもりはない。かえって、自分がこうなったのは、親のあんたが悪かったせいだと抗弁する。たしかに、若い頃の甚蔵は放蕩で、悪党だったのだが、今は真人間になって商売に精を出している。

言う事を聞こうとしない甚吉に、甚蔵は、甚吉の懐から匕首を取りあげようとするが、甚吉は取り戻そうとして、台所にあった出刃包丁を持ち出す。両者は争い、ついに甚吉のわき腹を匕首で刺して殺してしまう。父親は、首をくくる。そこへ、娘のお房が帰ってきて、驚く。

なんともやりきれず、凄惨なストーリであるが、どこにでも、また、時代を変えても、ありそうな場面といえるだろう。まっとうな人間になる(する)ために起きた悲劇といえるだろうか。

○小栗栖の長兵衛

大正9年作、同年11月に明治座上演。

長兵衛役を市川猿之助が務めた、当り狂言という。

時は、山崎の合戦の頃、京都小栗栖の小さな村が舞台。村の乱暴者の長兵衛が、馬を泥棒したり、巫女に酒の勺を強要するなどやりたい放題で、村のつまはじき者、役雑者だったが、山崎の合戦があると聞いて、戦場稼ぎ、落ち武者稼ぎにでかけた。竹槍で落ち武者を突いたが、それが明智光秀であったことが後でわかった。このため、羽柴軍から褒美を頂戴することになり、一躍、村の人気者・長者になる、という話。

○鬼坊主清吉

大正12年7月作。3幕6場

これを稽古中に大震災が起こり、ために中止のやむなきにいたったといういわく付の作。その後も、上演にはいたらなかったらしい。

江戸、文化初年頃、向島や浅草が舞台。鬼坊主の清吉は、やくざ者だが、鬼のコレクターである。神楽師の満右衛門が持っていた鬼の面を盗み出す。この面は満右衛門が盗み出したもので、なぜか身内に不幸をもたらす代物で、残された自分や妹にも災いが及ぶことを恐れて、鬼面を気に入りながらも、元の社へ返そうと思っていたものである。

また、清吉は、忍び込んだ司馬江漢の家で、西洋絵の悪魔の書きかけに見入られる。それを所望すると、江漢はやろうという。奇妙に息が合う二人である。

満右衛門は、自分の妹で芸妓の小初の馴染みの客に、鬼の面を収集している者がいると聞きつける。小初と兄は、その清吉のところへ取り返しに出かける。そこで兄と清吉、それに清吉といい仲の小初とを巻き込んで、刃傷に及ぶ。清吉は、兄と妹を刺す。清吉も切られる。血まみれで、逃げ込んだ江漢の家で、完成した悪魔の絵を見ながら、こと切れる。

○おさだの仇討

昭和2年11月作

昭和3年帝国劇場初演

貝塚藤五郎 (松本幸四郎)、和泉屋伊之助 (沢村宗十郎)、御旅の寅蔵 (守田勘弥)

寅蔵の女房おさだ (尾上梅幸)ほか

半七聞書帳の「張子の虎」を尾上梅幸のために脚色したもの。「張子の虎」は、半七物の中ではちょっと毛色が変わっている。罪人の妻のおさだの心情が描かれているせいだろうか。おさだの心情に言い知れない哀れさが漂っているという。

○新宿夜話

大正14年11月作。昭和2年本郷座初演。

市川左団次(斎藤甚五左衛門)、市川猿之助(斎藤大八)、市川左升(旅篭屋の主人)ほか。

明和の頃の内藤新宿の休み茶屋兼旅篭が舞台

夕暮れ時、新宿が賑やかになってきた。

旅の老僧が通りかかって、昔はこんなではなかったと述懐する。新宿は40年ほど前に永代お取り潰しになっていたはずだ。

二幕:

時代は40年ばかり昔、享保時代の新宿に変わる。

四谷大番町の旗本、次男の斎藤大八は、暴れもので、通行人の誰彼とぶつかっては喧嘩三昧。正月、新宿で、町人との喧嘩騒ぎのなかで、多勢に無勢、酔いもあって腰の大小を奪われてしまう。挙句の果てに、日頃の仕返しにと寄ってたかって殴られる、蹴られる。そこへ、年始がえりの兄の斎藤甚五左衛門が通りかかる。兄は、弟に、武士たるものが大小を奪われ、足腰も立たぬように打ち据えられたのだから、生きてはおられまいとして「切腹しろ」と命じる。

喧嘩両成敗で、弟の首と四百石の斎藤家を差し出して、新宿の取潰しと引き換えるという。

三幕:

再び、今日の明和の頃の新宿、先ほどの茶屋のあたり。

馬士と客が酒手をはずむかどうかで、いさかっている。喧嘩になりそうになるが、茶屋の主人がなだめて丸く治める。

老僧は、笛太鼓の鳴る新宿には泊まれぬと、夜道を出かけることにする。

○鳥辺山心中

濁りに沈んで濁りに染まぬ、清い処女(をとめ)と恋をして……。

大正4年8月作

大正4年9月 本郷座初演

菊地半九郎(市川左団次)

坂田市之助(中村又五郎)

坂田源三郎(市川寿美蔵)

おそめ(市川松蔦)ほか

「杏花十種」の一

舞台

寛永3年12月中旬の夜、京都祇園の茶屋常足

旗本である菊地半九郎と坂田市之助は、将軍家光の上洛に随行して京都へ来た。連日、祇園で遊んでいる。しかし、来月1月には、江戸へ御下向、つまり帰ることが言い渡された。菊地半九郎が馴染みとなったお染は、祇園の芸者として最初に来た(店出しの)夜に半九郎と知り合いになり、恋仲となった。

半九郎は、お染に、江戸へ帰ることを打ち明ける。それは二人が別れなければならないことを意味する。

酒宴で騒いでいるところへ、市之助の弟の、源三郎が兄に意見しにやってくる。堅物で、茶屋遊びや芸者をきらう武骨者の源三郎は、兄といさかいになり、その巻き添えで、半九郎にも及び、止めに入るお染を突き飛ばすなどの狼藉を行う。それまで武士の恥などとさんざんなじられて、酔った半九郎もついに堪忍の緒を切り、源三郎と真剣の勝負といういきさつになる。

四条河原での決闘になり、源三郎は切り捨てられる。将軍上洛中に身持ちを慎むよう触れ渡されている随行員である、半九郎に残された道は、親友で、源三郎の兄の市之助に討たれるか、切腹か、である。お染に、逃げようといわれるが、武士であるからそれはできにない。半九郎と別れる運命であるお染は、死んだも同様として、半九郎は、ともに死のうという。

作品は、はじめから、竹本の義太夫つまりチョボが入るという、新歌舞伎にしては、凝った古典的なスタイルである。

チョボ(竹本の義太夫)はたとえば、

「無残やお染は一時(いっとき)に、百年(ももとせ)経たるやつれ顔」

「ひとり来て、二人連れ立つ極楽の、清水寺の鐘の声、九つ心くらき夜に、捨つるこの身はいざ鳥辺野へ。……」

など、印象的な言い回しである。

主人公の菊地半九郎を演じるのはなかなか工夫がいると思われる。祇園で酒宴をはって遊んでいる22歳の若侍の一点張りでは、モノトーンすぎて、陰影がない。いわば陽から(心中という)陰への人物を演じる力量が必要なのだろうと、素人目には思う。所作、声色など工夫が凝らされるのだろう。白塗りの道行きで色気ある役柄という、世話物、人情物を演じ切ったところに、それまでの2世左団次とは異なる新たな芸風が見出されたのであるといえようか。

綺堂の戯曲の中でも人気の高い作品である。個人的にはこの作を、この3月に歌舞伎座で観たのであるが、菊地半九郎がやや一本調子に見えるところが気になった。

綺堂の畏友の岡鬼太郎の批判があるので、紹介する。お染の独り言「唯なんとなく悲しくなり」という台詞と、この項の冒頭に引用した有名な「清き処女(おとめ)と恋をして」の台詞は、岡氏には納得がいかないらしい。初めて台本を読んだとき、私も「清き乙女」という表現がうまく入って来なかったことを覚えているので、この岡氏の批評には共感を持った。

また、なぜ、二人河原で心中せず、鳥辺山に向かったかは、この作品の中でも述べられている。また、菊池寛の「身投げ救助業」(青空文庫で入手できる)の作品でも京都での自殺の場所その他について論理的に述べられている。

(2001.3月)

(この項つづく)

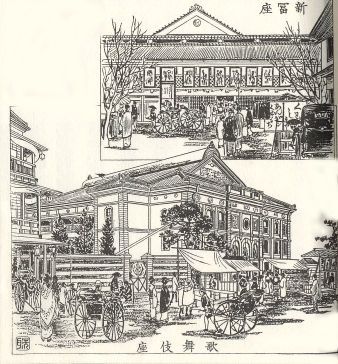

歌舞伎座と新富座 画・洗耳(平出鏗二郎・東京風俗志)