半七考 その10 半七ファミリー

シャーロック・ホームズが、どこの誰の子供であるとか、あるいはその家族や親類について吟味されたことはないのではないかと思う。この点、彼と此との違いもあるのかと思う。

■半七

半七は、文政6年・1823年生まれである。このように推定できるのは、『石灯籠』につぎの記述があるためである。

「肩揚げの下りないうちから道楽の味をおぼえた彼は、とうとう自分の家を飛び出して、神田の吉五郎という岡っ引の子分になった。吉五郎は酒癖のよくない男であったが、子分たちに対しては親切に面倒を見てくれた。半七は一年ばかりその手先を働いているうちに、彼の初陣の功名をあらわすべき時節が来た。 「忘れもしない天保丑《うし》年(=1841)の十二月で、わたくしが十九の年の暮でした」

この時代、それに作者綺堂がいた時代も、いわゆる数え年計算であるから、初手柄は、今日風に云えば、満18歳の時、ということになる。したがって、生まれは1823年である。

半七は、神田に住まいがあり、女房の父親である吉五郎の跡を継いで、岡っ引きをしている。実父は、木綿店勤めであったが、堅気の商売が嫌いで、家を飛び出した格好のようだ。母親をさんざん泣かしたという、半七自身の反省の弁もある。

描かれた半七 『帯取の池』 松田青風(1892−1941)・画、文藝倶楽部24巻1号52−53頁。 青風には、歌舞伎俤草(春陽堂、1929)、「歌舞伎のかつら」(演劇出版社、1959、最近復刻あり)などの著作がある.

「半七は岡っ引の子ではなかった。日本橋の木綿店(もめんだな)の通い番頭のせがれに生まれて、彼が十三、妹のお粂(くめ)が五つのときに、父の半兵衛に死に別れた。母のお民は後家(ごけ)を立てて二人の子供を無事に育てあげ、兄の半七には父のあとを継(つ)がせて、もとのお店に奉公させようという望みであったが、道楽肌の半七は堅気の奉公を好まなかった。」(『石灯籠』)

■父親 半兵衛

生まれは推定だが、今井金吾氏は、寛政7(1795)、あるいは同8(1796)年の生まれで、40、41歳であったろうとされている。根拠は、『女行者』で「」と答えているから、それを母の実の年齢と仮定して、母お民を享和2年(1802年)として、先の半七の生年の1823年を引けば、半七を22歳の時に生んだことになるからである。そして、当時の慣習からみても、22歳の女と6−7歳年上の半兵衛が結婚したと考えられるのである(今井金吾『「半七捕物帳」江戸めぐり−半七は実在した』(ちくま文庫)84−85頁)。今井説にはフィクションが2つ存在するが、当時の平均余命が40−45歳なので、ほぼ妥当なラインかとも思う。

ちなみに、私は、45歳くらいではなかったかと考えている。その理由はこちら(半七考4「半七のルーツ」)。

半七が13歳(数え年)の時に死亡しているとあるので、前記今井説では40歳前後で、私の推測では45歳のとき、1835年に死去したことになる。

父は、日本橋の木綿店に勤務して、通(かよい)番頭であった。したがって、半兵衛が伊勢の出身・ルーツであることは、すでに述べた。毎朝、通1丁目近くの家から、おそらくは江戸橋を渡って、大伝馬町まで徒歩で通っていたはずである。

■母親 お民

日本橋、神田明神下、お粂(半七の妹、つぎを参照)と同居している。

「お粂は母のお民と明神下に世帯を持って、常磐津の師匠をしているのであった。」(勘平の死) 母のお民は老齢にもかかわらず歯が丈夫である。『筆屋の娘』にはつぎのように描かれている。

「ああ、墨形落雁。これは加賀様のお国の名物ですってね。家でも一度貰ったことがありました。阿母(おっか)さんは歯がいいから、こんな固いものでも平気でかじるんですよ」と、お粂は笑っていた。」

半七も若い頃は、この母をさんざん泣かしたのである。

■女房 お仙

半七の女房は、吉五郎親分の娘の、お仙である。半七と結婚したのは、半七19歳の初手柄の3−4年後であるから、天保年間の1843−44年頃で、おそらく半七は22・3歳であったろう。すると、お仙も、20歳前後ではなかったろうか。

ユーモアのセンスもある。

「お粂さんも如才(じょさい)がない」と、お仙は笑い出した。「お花見のお供と取っけえべえか」」(『異人の首』)

この「べえ」というのは、茶目ッ化を出して云ったものだろうが、お仙にはこのような地方訛りの背景があるのだろうか?あるいは、父親の吉五郎がそのような地方の出身であったのかもしれない。さらには、当時の江戸に、地方との交流でそのような雰囲気があったのかも知れない。考えすぎだろうか。

女房のお仙の登場も意外と多いのである。また、世話ぶりも申し分ない。岡っ引きであった家に生まれたせいだろう。賢妻ぶりだ。

「おい、お仙」と、彼はやがて女房を呼んだ。「ちょいと出てくるから着物を出してくれ」(『三つの声』)

「おい、お仙、すこし小遣いを出してくれ」(『吉良の脇指』)

明治になると死去している。橋場の寺に墓がある。半七は先立たれた格好である。生前は仲が良かったと、半七自身も述懐しているので、いわゆる恋女房でもあったのだろう。

■吉五郎親分とお国

お仙の実親で、半七にとっては義理の父母、しかも吉五郎は半七を拾って子分としてくれた親分である。養父という表現を綺堂は与えている。神田三河町、御宿稲荷の近所に住んでいた。

「 「それから三、四年も経つうちに、親分の吉五郎は霍乱(かくらん)で死にました。その死にぎわに娘のお仙と跡式一切をわたくしに譲って、どうか跡《あと》を立ててくれろという遺言があったもんですから、子分たちもとうとうわたくしを担(かつ)ぎ上げて二代目の親分ということにしてしまいました。」(『石燈籠』)

吉五郎は、長編の『白蝶怪』に登場する。酒は飲んだが、子分の面倒見は良かったという。

夏の急性の病気である霍乱で死亡した。数ある子分のうちで、なぜ半七が選ばれたかというのは、興味あるテーマだが、吉五郎は、半七が初手柄を立てたことに驚き、旦那である八丁堀の上役の同心にこのことを告げてもいる。岡っ引きとしての才能を見込んだというべきだろうか。加えて、半七が若く、娘との年齢にも近かったという人情的要因もあるのかも知れない。前記今井金吾氏は、半七と娘のお仙が、すでに恋愛関係か、好き合う関係にあったのではないかとしておられる。ロマンチック!

吉五郎は、煙草も飲むようだが、三河町の家では、長火鉢の前に座っていることもある。捕物帳らしい配置ですね。

女房、それにお仙の母親も登場する。また女中がいるというのも、半七・お仙夫婦と変わらない。

「女房は帯をしめ直して、表へ出る支度に取りかかった。この夫婦は神田の三河町に住む岡っ引の吉五郎と、その女房のお国である。女中に神酒と供え物を持たせて、お国が表へ出てゆくと、それと入れちがいに、裏口から一人の男が顔を出した。」(『白蝶怪』)

玄関にはどうやら格子がある家のようだ。

「表の格子(こうし)のあく音がして、お国と女中が帰って来た。」(同)

吉五郎親分は、ちょっと乱暴なところもあるようだが、時に言葉遣いは丁寧だ。

「「夜中お騒がせ申して、相済みません」と、吉五郎はあらためて住職に挨拶した。」(『白蝶怪』)

作者岡本綺堂は、吉五郎親分をどうするつもりだったのだろうか?半七ものとは違う、別のキャラクターをもう一人作り上げたかったのだろうか?

ところで、吉五郎親分が登場するのは、現在では3作品である。長編でかつ全編活躍する『白蝶怪』、『大阪屋花鳥』、吉五郎から子分の半七へバトンタッチされる、半七の初手柄を描いた『石灯籠』である。

「現在では3作品」と断ったのは、半七捕物帳の一作品が、元は半七ではなかったものがあるからである。『三河万歳』である。今日ではどの本、文庫本でも「半七」となっている。綺堂自身か、またいつの時期に転換されたかは興味深い。

この意味もあって、上の疑問となった。吉五郎と半七に違いはあるようだが、全体としてはキャラクターとしては重なっている部分が多いので、独立させるつもりはなかったのではなかろうか。あるいは、吉五郎の時代に格別変わった事件を扱うためという特別な目的もあったのか、なかったのか?この辺りも謎といってよいのでは。

■妹 お粂

兄・半七と8歳違いなので、天保2年、1831年生まれである。神田明神下で、母親と二人暮らしである。神田明神下の町屋は、御台所町と朋輩町の2町しかない。しかも、蕎麦屋の近くであること、と、近くには甲州屋という生薬(きぐすり)屋がある。当時の町並みの記録があれば、これでだいたいの位置が特定できそうである。

文字房という名で、常磐津の師匠をしている。(『勘平の死』)

早くも半七シリーズの第1作品に登場している。それは番町に住む「Kのおじさん」と知り合いということで、Kのおじさんがこの常磐津の師匠に習っているからである。その縁でおそらく兄の半七とも知り合いになったということだろう。それが明治17年前後のことだから、お粂はすでに53歳くらいであったであろう。

Kのおじさんの師匠

おじさんと呼んではいるが、親類ではなく、父の知り合いであるという設定である。年齢的には、お粂の方が、このおじさんよりも上のはずである。

お粂と義姉・お仙との仲もまずまずというべきか。

「文字清をなだめて帰して、半七はすぐに出る支度をした。お粂はあとに残って義姉(あね)のお仙と何かしゃべっていた。」(『勘平の死』)

■息子(養子)夫婦と孫2人

半七とお仙夫婦には、実子がいなかったようだ。ただ、つぎには息子が使われ、倅(せがれ)という表現は出てくる。しかし、養子をそう呼んでいる可能性が高い。

明治28年頃の春、浅草・弁天山にあった総菜「岡田」で、青年記者(岡本綺堂)は、隣の席に半七老人とたまたま遭遇する。

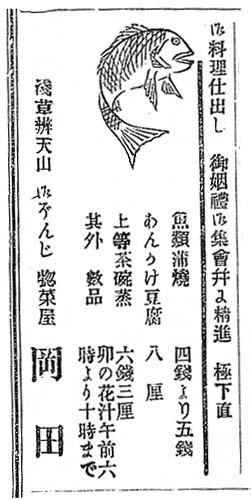

図は、その岡田の明治11年頃の「宣伝広告」。『かなよみ新聞』から

「わたしが半七によく逢うやうになつたのは、それから十年の後で、恰(あたか)も日清戰争が終りを告げた頃であつた。Kのをぢさんは、もう此の世にゐなかつた。半七も七十を三つ越したとか云つてゐたが、まだ元氣の好い、不思議なくらゐに水々しいお爺さんであつた。息子に唐物商《とうぶつや》を開かせて、自分は樂隱居でぶらぶら遊んでゐた。わたしは或《ある》機會から、この半七老人と懇意になつて、赤坂の隱居所へたびたび遊びに行くやうになつた。」『お文の魂』(「定本・半七捕物帳 第1巻」同光社、1950(昭和25)年1月25日初版発行)

なお、最近刊行されている半七捕物帳シリーズの「お文の魂」では、ほとんどが、「息子」(上の同光社版)は「養子」となっている。旺文社版もそうなので、光文社文庫もそうである。何時変わったのであろうか。

「伜はもう四十で、ときどき孫をつれて来ますが、孫じゃあ又あんまり若過ぎるので。はははははは」」『化銀杏』

養子(息子)は、横浜で唐物商を営んでいて、半七老人はその仕送りで隠居暮らしという設定である。妻と娘と男の子がいる。孫2人がある。この家族も、控えめで行き届いている。

「息子はお父さんと違って堅気一方の人らしく、細君と共に始終行儀よく控えている」(『松茸』)

11/14/2004記■

半七考 もくじ に戻る